川越町→川越町大字川越→川越市大字川越

現在の地名:川越市郭町、大手町、幸町、末広町、元町、喜多町、志多町、宮下町、松江町、通町、新富町、中原町、六軒町、三久保町、南通町、宮元町、神明町、石原町、御成町、氷川町、城下町、大字川越

本町(ほんまち):1961年に喜多町、元町一丁目、大手町、幸町になった。川越十ヶ町(上五ヶ町)のひとつ。元町一丁目に本町通りがある。

郭町(くるわまち):1961年に郭町一・二丁目、宮下町一丁目、元町一丁目、大手町になった。町名「郭町」に受け継がれている。

宮下町(みやしたまち):1961、1963、1966年に宮下町一・二丁目、志多町、喜多町、元町一丁目、宮元町、氷川町になった。隣接する東明寺にも字宮下町がある。町名「宮下町」に受け継がれている。

宮元町(みやもとちょう):1961、1963年に宮下町二丁目、志多町、宮元町になった。隣接する東明寺にも字宮元町がある。町名「宮元町」に受け継がれている。

神明町(しんめいちょう):1963年に神明町になった。隣接する東明寺、小久保にも字神明町がある。町名「神明町」に受け継がれている。

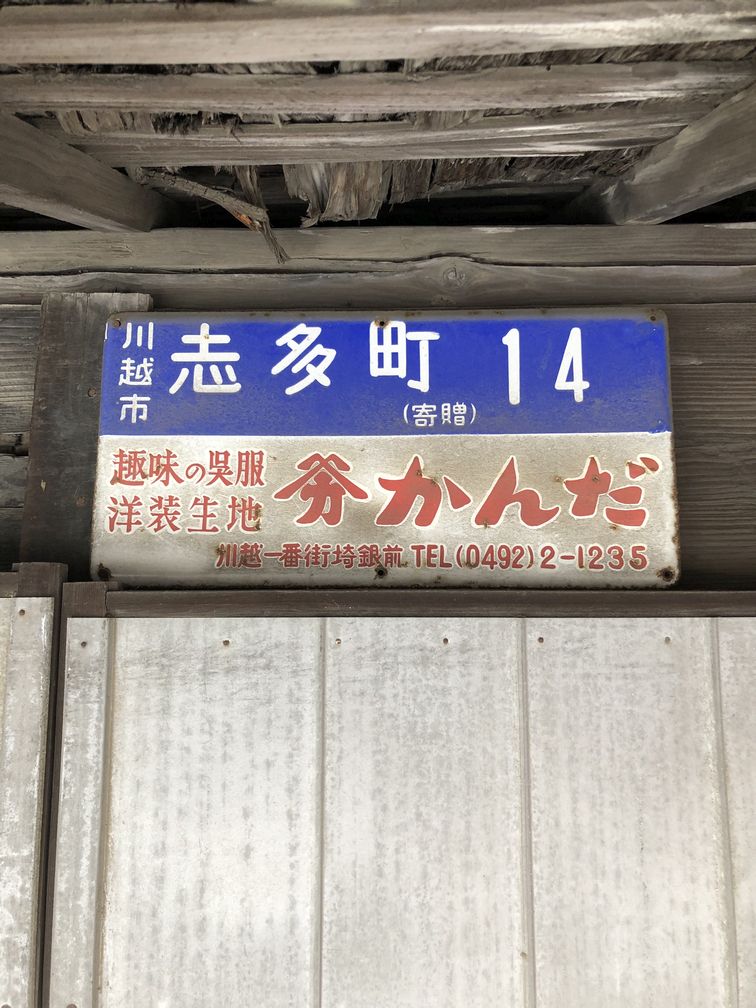

志多町(したまち):1961年に宮下町二丁目、志多町になった。川越十ヶ町(下五ヶ町)のひとつ。町名「志多町」に受け継がれている。

坂下町(さかしたまち):1961年に志多町、喜多町になった。新河岸川に架かる坂下橋がある。

坂上町(さかうえまち):1961年に喜多町になった。

喜多町(きたまち):1961年に志多町、喜多町、元町二丁目になった。川越十ヶ町(上五ヶ町)のひとつ。町名「喜多町」に受け継がれている。

南町(みなみまち):1961年に元町一・二丁目、幸町、末広町二丁目になった。川越十ヶ町(上五ヶ町)のひとつ。

鍛治町(鍛冶町)(かじまち):1961年に幸町、仲町になった。川越十ヶ町(下五ヶ町)のひとつ。

多賀町(たがまち):1961年に大手町、幸町、仲町、松江町二丁目になった。川越十ヶ町(下五ヶ町)のひとつ。

江戸町(えどまち):1961年に元町一丁目、大手町、松江町二丁目になった。川越十ヶ町(上五ヶ町)のひとつ。

北久保町(きたくぼちょう):1961年に郭町一丁目、大手町、三久保町になった。北久保町、堅久保町、南久保町が合わさって町名「三久保町」となった。

清水町(しみずちょう):1962年に三久保町になった。

堅久保町(たてくぼちょう):1961、1962年に郭町一丁目、三久保町になった。北久保町、堅久保町、南久保町が合わさって町名「三久保町」となった。

南久保町(みなみくぼちょう):1962年に三久保町になった。北久保町、堅久保町、南久保町が合わさって町名「三久保町」となった。

上松江町(かみまつえちょう):1961年に松江町二丁目になった。川越十ヶ町(下五ヶ町)のひとつ。隣接する松郷、脇田に字松江町がある。町名「松江町」に受け継がれている。

通町(とおりまち):1962年に松江町一丁目、通町、南通町、菅原町になった。隣接する松郷にも字通町がある。町名「通町」「南通町」に受け継がれている。

黒門町(くろもんちょう):1962年に新富町一・二丁目、通町になった。隣接する脇田にも字黒門町がある。

西町(にしまち):1962年に新富町二丁目、脇田町になった。隣接する脇田にも字西町がある。

新田町(しんでん):1962年に新富町一丁目になった。

瀬尾町(せおちょう):1962年に中原町一丁目になった。隣接する松郷にも字瀬尾町がある。

中原町(なかはらちょう):1962年に中原町一丁目になった。隣接する松郷にも字中原町がある。町名「中原町」に受け継がれている。

大工町(だいくまち):1962年に六軒町二丁目、連雀町になった。

六反町(ろくたんまち):1962年に六軒町二丁目になった。

五反町(ごたんまち):1962年に三光町になった。

橘町(たちばなちょう):1961年に末広町一丁目になった。

志義町(しぎまち):1961年に末広町一丁目、仲町、松江町二丁目になった。川越十ヶ町(下五ヶ町)のひとつ。

相生町(あいおいちょう):1961年に元町二丁目、幸町、末広町一~三丁目になった。隣接する東明寺、寺井にも字相生町がある。

鷹部屋町(たかべやまち):1961年に末広町一・三丁目になった。

石原町(いしはらまち):1961、1963年に末広町二・三丁目、石原町一丁目になった。隣接する小久保にも字石原町がある。町名「石原町」に受け継がれている。

高沢町(高沢畦)(たかざわまち):1961、1963年に喜多町、元町二丁目、石原町一・二丁目になった。隣接する小久保にも高澤町がある。川越十ヶ町(上五ヶ町)のひとつ。明治44年の行政文書の一部では編入元と編入先で高沢畦と高沢町が使い分けられている。元町二丁目に高沢不動尊(大蓮寺)がある。新河岸川に架かる高沢橋、高沢通りがある。

雀宮町(雀宮、雀ノ宮):1911年に大字川越字反町、田面沢村大字今成字石川、山田村大字山田字西町に編入した。隣接する小久保に字雀宮町がある。

反町(そりまち):1963、1970年に石原町一・二丁目、神明町になった。隣接する寺井、小久保にも字反町がある。

深町(ふかまち):1963、1966、1970年に神明町、宮元町、御成町になった。隣接する東明寺、寺井にも字深町がある。

御成道町(おなりみちまち):1966年に御成町になった。隣接する東明寺、寺井にも字御成道町がある。

二丁町(にちょうまち):1966年に御成町、氷川町、宮元町になった。隣接する東明寺、寺井にも字二丁町がある。

味噌田町:飛地組替により北田島村に編入した。

柳橋町(やなぎばしまち):現存。隣接する寺井にも字柳橋町がある。

馬喰町(ばくろうまち):現存。飛地組替により一部が北田島村に編入した。隣接する寺井にも字馬喰町がある。

寺井溝町(てらいみぞまち):1966年に氷川町、宮元町になった。隣接する寺井にも字寺井溝町がある。

吹張町(ふきはりまち):現存。1995年に一部が城下町になった。隣接する寺井にも字吹張町がある。

城下町(しろしたまち):登記所備付地図データでは新河岸川沿いにわずかに残っている。1961、1966、1995年に一部が宮下町一・二丁目、氷川町、城下町になった。隣接する松郷、寺井にも字城下町がある。町名「城下町」に受け継がれている。

一番町(いちばんちょう):1962年に新富町二丁目、通町、南通町になった。隣接する脇田にも字一番町がある。一番町通りがある。

二番町(にばんちょう):1962年に脇田町、南通町になった。二番町通りがある。

三番町(さんばんちょう):1962年に脇田町、南通町、菅原町になった。南通町に交差点「三番町」がある。三番町通りがある。

向田町(むかいたまち):飛地組替で北田島村から編入したと思われる。

広町飛地(元北田島分)(広町)(ひろまち):1966年に氷川町になった。

三田町(元向久保分):1911年に大字川越字反町に編入した。

鷹部屋町(元野田分):昭和36年の新旧町名地番対照表に記載がある。1961年に末広町三丁目になった。

参考文献

・ 川越の地名調査報告書1

・ 川越市土地宝典 本庁地区 1991

・ 川越町耕地整理 原形図、確定図

・ 川越耕地整理組合 整理確定図

・ 芳野耕地整理組合 整理確定図

・ 川越市町名地番整理地域新旧対照図 其の一~五

・ 川越市北部土地改良区 地域現況図、計画予定図

・ 杉下土地改良区 現況平面図、確定図

・ 川越市伊佐沼改良区 整理確定図

・ 埼玉県報 昭和36年4月、昭和37年5月、昭和37年10月、昭和41年5月、昭和45年12月、平成7年10月

・ 行政文書 町村制(明治44年)、市町村区域内町字設置廃止変更(昭和35~36年度)

コメント

最新を表示する

NG表示方式

NGID一覧