呉鎮守府

呉鎮守府は明治19年に制定された海軍条例に基づき設置された海軍の根拠地の1つ

富国強兵の明治時代に、国防のため日本沿岸や海を5つの海軍区に分けて海軍の軍港を設置する計画が決まりました。呉鎮守府は横須賀の次に置かれた2番目の鎮守府で、佐世保鎮守府と同じ明治22年に開庁しました。

その後、舞鶴鎮守府開庁後に室蘭鎮守府の設置が取り止めとなったため、最終的に横須賀・呉・佐世保・舞鶴の4市が鎮守府となりました。

なお、呉に鎮守府が置かれた理由は「呉湾の水深が適切で船舶の往来が容易である」「周りを島や高山に囲まれて波風が穏やかである」「3か所の出入り口(音戸の瀬戸・早瀬の瀬戸・大屋の瀬戸)が非常に狭く敵艦隊の侵入を防ぎやすい」の3点でした。

写真は大和ミュージアムに展示されている海軍区の地図です。

海上自衛隊呉総監部第一庁舎(旧呉鎮守府第一庁舎)

明治22年に呉鎮守府が開庁した際に建設された庁舎

現在残っている庁舎は2代目庁舎となります。初代庁舎は明治38年の芸予地震で半壊した後、経理部(後の人事部)庁舎として利用されましたが、昭和56年に取り壊されたため現在は残っていません。

2代目庁舎は明治40年に竣工しました。地下1階・地上2階建てのレンガと御影石で作られた洋風建築で、呉市にある海軍のレンガ建築の代名詞的な存在です。

レンガは明治時代に海軍がお手本としたイギリス積みで、正面の車寄せにある4本の柱と柱上部のマークは当時のデザインです。屋根にある錨と桜の紋章は戦前まで天皇家の家紋である菊の御紋だったという説もあります。

第一庁舎は太平洋戦争末期の昭和20年7月の第二次呉軍港空襲で空襲を受け外壁を残して全焼しました。

終戦後、昭和20年11月に呉鎮守府は閉庁し進駐軍が接収しますが、外壁しか残っていない第一庁舎は進駐軍の手により修復されました。舞鶴鎮守府や佐世保鎮守府も同じく空襲で全焼し解体されているため修復されたのは幸運だったと言えます。

昭和31年に接収解除となり、以降海上自衛隊呉地方総監部第一庁舎として利用されています。現在も屋根内部に空襲による火災でで焦げた跡などが残っています。

また、外壁のレンガは明治時代に作られたにしては非常に綺麗に見えますが、これはレンガの表面を研磨してあるためで年代的には旧呉海軍工廠砲熕部精密兵器工場のレンガと変わりません。

平成11年にドーム部分が復元され往年の姿へ戻りました。

内部

裏側

第一庁舎は正面から見ると平面ですが裏側から見るとコの字型になっています。

裏側が呉湾に面しているため「鎮守府は海からの艦船を迎えるもの」ということで裏側も立派に作られました。

なお、海側が表であるとする説もありますが、資料によると海側は裏と書かれています。

時鐘

第一庁舎裏側にある時鐘(じしょう)

時鐘とは艦艇の甲板に取り付けられた鐘で、30分毎に当直の番兵が鐘を鳴らし艦内に時刻を知らせるものです。

明治時代より海軍の艦艇で使用されていましたが現在の海上自衛隊の艦艇には搭載されていません。また、呉鎮守府時代にこの時鐘が存在していたのか不明です。

なお、戦艦大和の時鐘のレプリカが大和波止場にあります。

呉無線電信所受信所(旧通信隊庁舎)

この建物は『通信隊庁舎』と呼ばれていた以外に何の資料も残っていません。

周りのレンガ造りの建物とは明らかにデザインが違い、旧下士官集会所と同じようなクリーム色のスクラッチタイルが貼られています。

当初は昭和3年頃の竣工とされていましたが、最新の研究では大正12年竣工といわれています。

また、となりにある建物は昭和8年頃に竣工した呉無線電信所受話所と呉無線電信所受信所です。ともに通信隊庁舎の関連施設と思われますが詳細不明です。

本庄水源地(本庄ダム)にある旧呉海軍無線電信所焼山送信所とは関連施設であることがわかっています。

警務隊庁舎(旧軍需部文庫測器庫)

呉鎮守府の構内で一番古い建物

明治22年の呉鎮守府開庁当時からある建物で、明治38年の芸予地震後に建て直しされた第一庁舎より古い建物になります。

旧軍需部文庫倉庫

昭和13年竣工の建物

レンガ造りに見えますが、コンクリート製でレンガ風タイルが貼られています。

旧軍需部第二倉庫

明治32年竣工。二階建てのレンガ造りの倉庫です。

艦船部庁舎(旧艦船部庁舎兼鎮守府会議所)

大正13年に竣工された建物

元々は呉鎮守府造船部(後の呉海軍工廠)第四船渠の場所にありました。第四船渠を建設するにあたり解体されここへ移転されました。

旧防空指揮所

周りのレンガ造りの建物と比べると新しそうに見えますが、戦前からある建物です。

上部に船舶のマストについているような八角形の見張り所があることから、各地に残る防空監視哨のような目的で作られた可能性があります。また、旧舞鶴鎮守府にも同じものが現存しています。

なお、この建物は大正時代には存在しており人事相談所(?)という名称でしたが、こちらもどのような事をする施設だったのか詳細不明です。

大階段

この大階段は明治23年4月21日の呉鎮守府開庁式の際に、明治天皇の行幸を賜った作られたという説があります。

呉湾より訪問された明治天皇はここを通って呉鎮守府を訪問される予定でしたが、実際は南にある坂道を通られたため使われませんでした。

昔から呉港に入る船がよく見えるスポットとして有名です。また、対岸に見えるのは戦艦榛名終焉の地である江田島小用港です。

電話総合交換所

昭和20年竣工と思われる旧呉鎮守府の地下にある施設

発見時は「地下作戦室」と思われてましたが、後の調査によりここで電話交換業務を行っていたと判明しました。

日本に電話が初めて登場したのは明治23年、当時の電話は直接相手につながるのではなく最初に交換手と呼ばれる職員とつながり相手の番号を言って折り返しにします。交換手が通話先相手を呼び出して発信元に折り返し電話し初めて通話するというものでした。

つまり、当時の電話機は交換手にしかつながらないので番号ボタンは無く、受話器を上げるとすぐ交換手につながります。交換手が交換機にある線と線を差し込んで電話つなぎます。

この交換所の床にある溝は大量の交換機が並べられていた跡ではないかといわれています。高校生で召集された女性のお話によるとここで技師が交換機にケーブルを抜き差ししていたそうです。

また、交換所の内部は幅14m高さ6mで大型のトンネルと同じくらいの大きさですが、コンクリートは防爆仕様とするため厚さが1.5~2mもあります。

コンクリートに付いている木目は太平洋戦争中の建築によく見られる木板を並べて型枠を取った跡ですが、所々にジャンカ(打設不良)が見られます。当時はシールド工法は無いため、土山もしくは巨大な風船を作って外をコンクリートで固めた後に土を掘りだして建築したのではないかといわれています。

昭和53年の海上自衛隊による調査では木材や空調ダクトが残っていました。上から出ているボルトは木材を止めるためのもので、現在はコンクリートしか残っていませんが当時の天井は木材で覆われていました。

余談ですが、大正12年の関東大震災の復旧で日本初の自動交換機が登場しますが、日本の電話が完全に自動交換機に変わり交換手が不要となったのは太平洋戦争終戦からかなり経過した昭和54年のことでした。

発電機室

交換所のとなりの部屋

ここは交換機に電力を供給するための発電機室です。奥の部屋に発電機があり手前の部屋の台座には冷却のための送風機がありました。

また上の階に通じるダクトからも空気を送ってたほかに、除湿機も完備されていました。室内は現在でも発電機の燃料である重油の臭いがします。

電話交換室

交換所の2階の部屋。2つの窓にドーム状の天井があります。

ここでは交換手が発信元や発信先との通話を行っていました。

交換手は女性の仕事で太平洋戦争末期には召集された女学生らが働いていました。海軍の通信はすべて暗号化されていたため、動員された女学生は内容を聞いても何を言っているのかよくわからなかったそうです。

太平洋戦争終戦後は進駐軍基地の交換所として利用されました。呉市は空襲の被害がひどかったので当初の交換所は江田島に作られましたが、電話網の復旧が完了したため呉に移転されました。

なお、現存している白ペンキで窓や扉が緑色というのは進駐軍が好んで使った色で、太平洋戦争中は別の色であった可能性があります。

奥の扉は人事部書類倉庫につながっているといわれています。

電池室

奥の部屋は階下の発電機室とつながっています。

鉄扉

電話総合交換所の扉

リベット打ちと溶接で作られた防爆仕様の扉が入口に2つあります。

海軍が溶接技術を取り入れたのは大正中期でしたが、溶接で作られた艦艇が割れるという事故があったためそれ以降主要部分への溶接の使用は禁止されました。そのため、海軍の溶接技術の進歩が遅れたと言われています。

この扉は主要部分は溶接を使わずリベット打ちで作り、その他は溶接で作るという苦心の跡が残っています。

空気孔

大階段へ続く坂道にある空気孔

電話総合交換所をはじめとする地下施設の換気口です。

地下通路

電話総合交換所につながる地下通路。第一庁舎裏の入口近くにあります。

本来の用途は地下通路ですが太平洋戦争末期には防空壕としても利用され『鎮守府勤務員用防空壕』とも呼ばれていました。空襲警報が発令された場合は第一庁舎にいた職員はこの地下通路を降りて避難しました。

内部は一部コンクリートで固められているところもありますが、大半は土がむき出しの状態で途中で掘り止めている部分もあり、戦時急造の通路であることが伺えます。

なお、呉鎮守府の地下通路はアリの巣のように張り巡らされており、国道の下や呉駅まで続いてるという説もあります。

補給所被服倉庫(旧軍需部需品庫)

明治33年竣工の2階建て赤レンガ倉庫

1棟あたりの長さは35.5mで幅が8.2mあります。元々の名前は『機関部需品庫』という名前ですがその後何度か遷移しています。

明治38年の芸予地震で半壊し修復された際に屋根の形が変わってしまいました。現在も芸予地震の亀裂の跡が所々に残っています。窓の形も左右の倉庫でそれぞれで違いますが南側が建築当初のデザインです。

太平洋戦争末期の昭和20年の空襲では第一庁舎と同じくレンガ壁だけ残して全焼しました。戦後に進駐してきたオーストラリア軍が修復して使用したため英語で書かれた表記が残っています。

同じ赤レンガ倉庫として有名な旧舞鶴鎮守府の赤れんがパークと同じ明治33年の建築ですが、こちらは現在も海上自衛隊が被服倉庫として使用しています。

余談ですが、ドラマ「この世界の片隅に」のロケ地としてこの倉庫が使用されました。

施設課の建物(旧軍需部第一庫)

明治33年竣工の平屋建て赤レンガ倉庫

こちらも明治38年の芸予地震の際の亀裂の跡が残っており、位置的にも軍需部需品庫の近くであることから倉庫群の一部かと思われます。

戦斗指揮所跡

旧呉鎮守府の南東端にあります。

ここには太平洋戦争末期に作られた地下防空指揮施設がありました。

となりのJMU第四船渠に並行する形で掘られており、一番広いところで幅15m奥行43m高さ9mという巨大な地下施設がありました。

内部はトンネル型で2階建て構造になっており2階は通信施設、1階は作戦室です。

1階には呉鎮守府の幹部が作戦指揮をしていました。呉鎮守府管轄区内の電光掲示板のようなものがあり、襲来する米軍機の現在位置や到達時間・稼働している防空砲台・監視哨がわかるようになっていました。

管内の防空砲台や監視哨とは電話がつながっており、ここでも召集された女学生が働いていました。しかし、2階から1階への情報伝達は書面をロープで送るというアナログな方法でした。

なお、他の鎮守府ではこのような戦争末期に作られた地下作戦室は『防空指揮所』と呼ばれています。

※この遺構は防衛上の理由により撮影できません

宮原の長渠

江戸時代の遺構

江戸時代にはこの辺りに開墾した水田がありましたが、休山から流れる川の氾濫により度々洪水被害を受けていました。

そのため、当時の宮原村の庄屋が治水と開墾地の水不足を解消するため約180mのトンネル式水路を作りました。この水路は『宮原の長渠』と呼ばれ二河峡取水口と並んで明治以前呉市の二大治水事業といわれています。

ここには、宮原の長渠の放水口と庄屋の家がありました。

その後、明治になると海軍用地となったため放水口は移動し庄屋宅は移築されました。また、広島藩によって建立された長渠の碑という記念碑もありました宮原小学校に移転されています。

余談ですが、呉鎮守府ができるまではこの辺りは洗足(千束)と呼ばれていました。

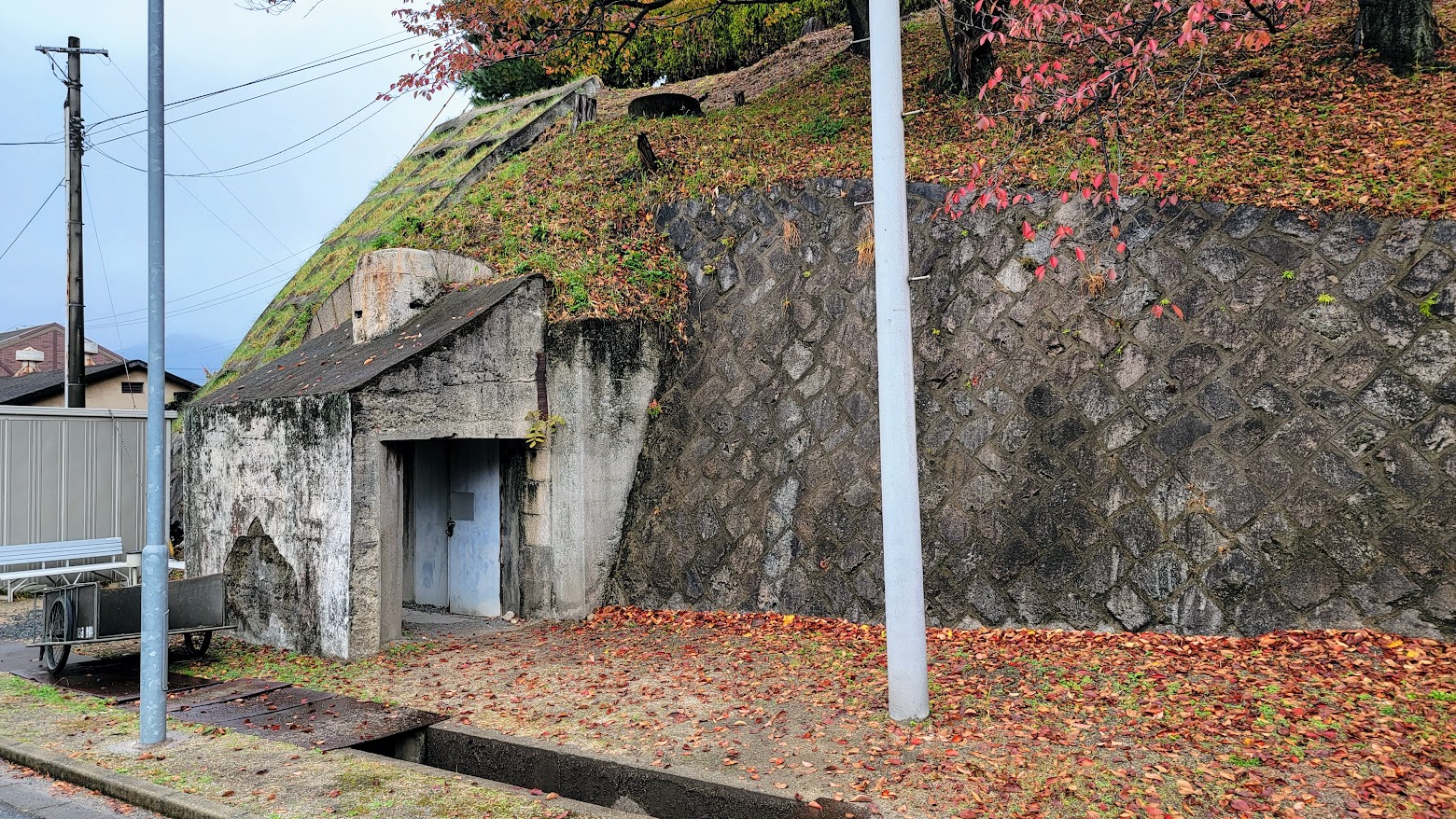

防空壕・油脂保管庫

呉鎮守府構内の防空壕

軍事基地の中なので防空壕もたくさんあります。

太平洋戦争中は部署ごとに防空壕や退避壕が作られており記録に残っていないものもあります。小型の防空壕は市街地にあるものと同じく、斜面に横穴を掘っただけのもの(通称「たこつぼ」)もあります。

また、明治や大正時代に油脂保管庫として作られたものを防空壕に転用しているものもあります。

| 備考 |

・構内を見学するには一般公開への事前予約が必要 ・一般公開はガイドと一緒に歩くツアー形式(自由行動はできない) ・一般公開と特別公開以外は敷地内に入れない ・呉駅からだと歩いた方が早いかも ・初代呉鎮守府庁舎のレンガが入船山記念館(旧呉鎮守府司令長官官舎)に残されている ・長渠の碑は宮原小学校にあるが一般公開されていない ・近くに青山宿舎(旧呉鎮守府軍法会議所)の防空壕跡と海上自衛隊呉教育隊(旧呉海兵団)と戦艦大和建造ドック跡と歴史の見える丘がある |

|---|---|

|

住所 |

広島県呉市幸町8-1 |

| 駐車場 | 近くの入船山公園に有料駐車場あり |

| トイレ | 近くの入船山公園にあり |

| 竣工 | 明治22年 |

| 公開 | 限定(事前予約制) |

| 登山難易度 | - |

| サイト | |

| 分類 | 基地跡、日本遺産、広島県建物100選 |

| アクセス |

・呉駅から徒歩15分 ・広島電鉄バス「総監部前」バス停から徒歩すぐ |

コメント

最新を表示する

NG表示方式

NGID一覧