広島城

広島城は戦国大名毛利輝元によって築かれた城

明治時代に入り、明治4年に制定された鎮台制によって陸軍の『鎮台』がここに設置されました。

鎮台とは、富国強兵の明治時代に国内の治安維持のため日本を5つの管区に分けて設置された陸軍の最大編成単位です。

当初は鎮西鎮台の第1分営として創設されましたが、明治6年の鎮台制再編に伴い広島鎮台として独立しました。他にも島根・香川・高知等にも広島鎮台の駐屯地が置かれました。

その後、明治21年の師団司令部条例により広島鎮台は第五師団へ変更となります。『師団』とは鎮台と同じく陸軍の最大編成単位ですが、鎮台が国内の治安維持を目的として作られたのに対し、師団は戦争が起こった際に敵国へ遠征して攻撃することを目的として作られました。

第五師団設立以降の広島城は陸軍関連施設が増強され一大軍事拠点となりました。今日では平和都市のイメージが強い広島市ですが、太平洋戦争のころになると士官学校・陸軍病院・練兵場・兵舎・弾薬庫・兵器庫なども作られ「軍都広島」と呼ばれるようになりました。

しかし、太平洋戦争末期の昭和20年8月の原子爆弾投下により広島城周辺の陸軍施設は焼失してしまいました。

広島城の天守閣も原爆によって完全に破壊され、現在建っている天守閣は太平洋戦争終戦後に復元されたものです。わずかに残った木や瓦なども、生き残った人々が燃料やバラックの材料にするために持ち帰ってしまい当時の物は完全に失われました。少しでも残っていたら広島城に関する研究ができたかもしれないと惜しむ声があります。

余談ですが、鎮台制が制定された明治4年は廃藩置県が行われた年でもあり、初代広島県庁舎が同じく広島城本丸御殿に置かれました。そして、広島鎮台創設の明治6年に現在の国泰寺町へ移転しました。

広島大本営跡(陸軍五師団司令部跡)

広島城の中央には本丸御殿がありましたが明治4年の鎮台制によって鎮西鎮台第1分営がここに置かれます。

その後、明治6年に広島鎮台へ変更となりますが翌明治7年に本丸御殿は火災で焼失してしまいます。

明治10年に広島鎮台司令部として2階建て洋風建築で再建設されました。その後、明治21年に広島鎮台は陸軍第五師団となり建物は引き続き第五師団司令部として使われます。

明治27年の日清戦争の際には『広島大本営』として使われ明治天皇もここに行在所されました。大本営がここ第五師団司令部に移され広島市で国会も開催されました。

広島市に大本営が移された理由は、山陽本線や宇品線・宇品港が整備されており兵站拠点としてすぐに利用できることと、当時は通信技術が発達しておらず戦地へ近い方が情報伝達上有利であったこと等があげられます。

日清戦争後は、広島大本営跡として保存されていましたが、太平洋戦争末期の原爆投下で完全に焼失してしまい現在は基礎石のみが残っています。

広島大本営

広島大本営の写真(絵はがき)

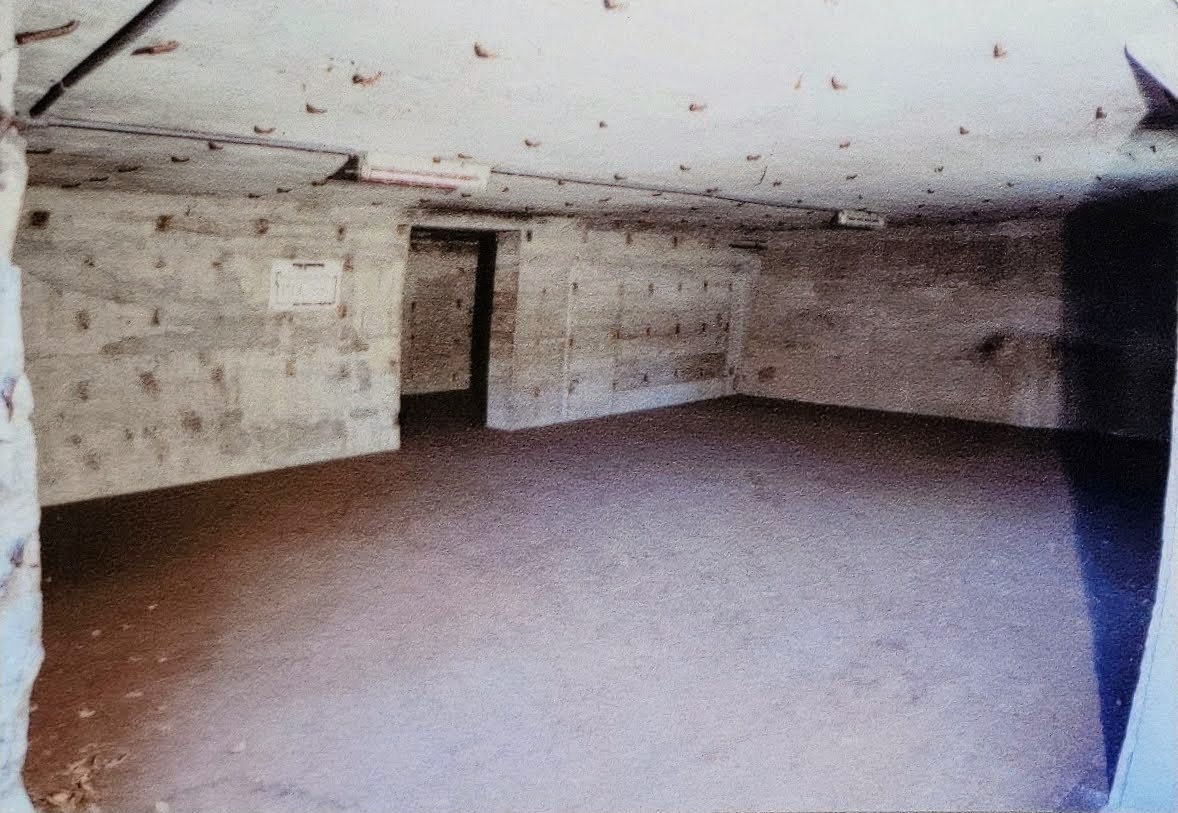

中国軍管区防空作戦室跡

広島城に唯一残る建築物遺構

中国軍とは太平洋戦争末期の広島城の第五師団の名称です。

太平洋戦争が開戦し第五師団が出兵した後は『留守第五師団司令部』『広島師団司令部』『広島師管区司令部』の順に名称が変わりました。そして最終的には本土決戦に備えた『中国軍管区司令部』となりました。

昭和20年8月の原子爆弾投下当時、広島城には多くの陸軍施設がありましたが爆風によりほぼすべてが焼失しており、唯一残ったのがこの半地下の防空作戦室でした。

奇跡的に通信は無事で原爆投下第一報を伝えたのもこの防空作戦室の通信室からでした。また通報したのは召集された女学生でした。

現在も通信室の遺構が残っています。

中国軍管区防空作戦室

原子爆弾投下直後の防空作戦室と内部の写真

案内板に展示されています。

歩兵第十一連隊跡

歩兵第十一連隊は第五師団隷下の歩兵第九旅団所属の部隊で明治8年に創設されました。

地元広島出身の兵士を中核として結成され、初陣は明治9年の萩の乱から西南戦争・日清戦争・北清事変・日露戦争・シベリア出兵・日中戦争に参戦し太平洋戦争終戦まで健在であった歴戦の勇士でした。

特に太平洋戦争緒戦のマレー半島の怒涛の快進撃は日本陸軍の語り草となりました。

日中戦争以降は歩兵第十一連隊を母体とした支部隊がいつくか創設されましたが、太平洋戦争終結により約70年の連隊史は幕を閉じました。

現在は被爆した正門の門柱が移転保存されています。

また、第五師団所属の歩兵連隊は他にも歩兵第二十一連隊・歩兵第四十一連隊・歩兵第四十二連隊等がありますが、どのあたりに跡地があるのか不明です。

余談ですが、記念碑は昭和55年に建立されましたが、平成6年の広島アジア競技大会の際に「支那」「大東亜戦争」「昭南」等の不適切な単語があるとして改刻されました。後世になって碑文が改刻された記念碑というのは全国でもめずらしいものです。

陸軍幼年学校門柱跡

広島陸軍幼年学校は陸軍幹部の養成学校として明治30年に開校しました。

日本各地にある陸軍幼年学校5校とほぼ同時期に開校しましたが、昭和初期の軍縮で各地の陸軍学校ともども一度閉校となります。しかし、陸軍学校の中では1番最後まで残り昭和3年の閉校でした。

また、再開校ももっとも早い昭和11年で太平洋戦争終戦まで陸軍将校の育成が続けられました。

前期は広島城の南側にありましたが後期(昭和12年)より城北の現在の学校跡に移転されました。

建物は校舎の他、大講堂・生徒舎・将校集会所等がありましたが原子爆弾投下で焼失しており、現在は有志により修復された門柱だけが残っています。

余談ですが、広島陸軍幼年学校出身者として太平洋戦争緒戦で勇名を轟かせた「マレーの虎」こと山下奉文や、昭和7年ロサンゼルスオリンピックの金メダリスト西竹一がいます。

ノモンハン事件参加部隊跡記念樹

ノモンハン事件に参加した歩兵第七十一連隊・野砲兵十三第連隊・輜重兵第二十三連隊の記念碑

3部隊ともここ広島城で発足した部隊で昭和14年のノモンハン事件に出動し、3部隊とも壊滅し解散しています。その後、太平洋戦争中に再編成されましたがその時は熊本の第二十三師団の所属となりました。

昭和53年記念植樹とありますが、現在も健在なのかどの樹木なのかは不明です。

中支派遣独立混成第十二旅団の碑

護国神社の境内にあります。

日中戦争さなかの昭和14年4月に旧第五師団の将兵を主軸に編成された部隊でした。

海軍と違い陸軍は昭和12年から中国と戦争をしており、太平洋戦争終結の昭和20年まで実に8年間も終わりの見えない戦争を強いられていました。

野砲兵第五連隊跡

砲兵とは各種火砲を用いて間接的に敵を攻撃し歩兵を支援する兵科です。

現在の基町小学校と市営基町アパートの辺りまで野砲兵第五連隊の駐屯地でした。

野砲兵第五連隊は第五師団所属の部隊で明治11年に『広島鎮台砲兵第五大隊』として創設されました。翌年に『山砲兵第五大隊』と改称し、5年後の明治17年に連隊に昇格し野砲兵第五連隊となりました。

初陣は明治27年の日清戦争でその後北清事変・日露戦争と太平洋戦争終戦に参加しました。また、太平洋戦争時には野砲大隊と山砲大隊で構成された連隊であったと記録が残っています。

現在、遺構は残っていませんが記念碑と門柱の表札と思われるものが保存されています。

この記念碑も昭和59年に建立されましたが、歩兵第十一連隊と同じく平成6年の広島アジア競技大会の際に不適切な単語があるとして改刻されました。

馬碑(輜重兵第五連隊跡)

広島城の西にある太田川沿いにあります。

輜重兵(しちょうへい)とは武器をほぼ持たず、前線へ食料や弾薬を輸送したり負傷兵の搬送をする陸軍の兵科です。

太平洋戦争の頃は自動車はまだ貴重品であり、また自動車を運転できる技術をもった人も少なかったこともあって、戦争における物資の輸送はもっぱら軍馬の役目でした。

輜重兵第五連隊は第五師団所属の部隊で明治21年に『輜重兵第五大隊』として創設されました。昭和11年に連隊に昇格し輜重兵第五連隊となりました。

初陣は明治27年の日清戦争でその後北清事変・日露戦争・奉天会戦・日中戦争と太平洋戦争終戦に参加しました。太平洋戦争直前の昭和15年には自動車3個中隊が編成されますが、陸軍全体で見るとまだまだ軍馬での輸送が主流でした。

この辺りは輜重兵第五連隊の兵舎と軍馬の馬厩がありました。しかし、昭和20年8月の原爆投下により兵舎と馬厩は壊滅し戦前に建てられたこの石碑のみが残りました。

また「輜重輸卒が兵隊ならば蝶々トンボも鳥のうち」と言われるほど輜重兵は兵隊としての地位が低く、太平洋戦争では兵站軽視による慢性的な物資不足・輸送力不足が敗因の一部になったという説があります。

聖蹟(明治天皇御用井戸跡)

明治27年の広島大本営設置の際に明治天皇のために作られた井戸

広島市はデルタ地帯にできた街のため井戸水が飲めず、当初は己斐(西広島)から毎日馬車で水を運んでいました。しかし、明治天皇のためにここに専用の御用井が掘られました。

その後、野砲兵第五連隊の有志が昭和7年に御用井の記念碑を建てましたが、昭和20年の原爆投下で被爆しこの記念碑も被爆遺構となってしまいました。

ちなみに、広島市に水道が作られるのは明治32年の広島軍用水道まで待たなければならず、それまで市民は川の水をそのまま飲んでいました。

| 備考 |

・天守閣は有料だが中に入ることができる ・輜重兵第五連隊跡だけ少し離れたところにある ・平日は昼休み時間帯は人が増えるので写真を取るなら昼休み時間以外がオススメ ・城内に護国神社があるので興味があれば観光するといいかも ・比治山陸軍墓地に広島鎮台、第五師団、歩兵第十一連隊、野砲兵第五連隊の慰霊碑がある ・第五師団所属の部隊として牛田の工兵橋と工兵第五連隊跡、比治山の電信第二連隊跡、二葉の里の騎兵第五連隊跡がある 3項目の写真は広島市公文書館デジタルギャラリーより引用 |

|---|---|

|

住所 |

広島県広島市中区基町21-21 |

| 駐車場 | あり(有料) |

| トイレ | あり |

| 竣工 | 明治10年 |

| 公開 | 常時 |

| 登山難易度 | - |

| サイト | |

| 分類 | 基地跡、被爆遺構、指定文化財、国の史跡、広島県建物100選 |

| アクセス |

・広島電鉄路面電車「紙屋町東」電停から徒歩15分 ・めいぷるーぷ「広島城(護国神社前)」バス停から徒歩6分 |

広島大本営跡

中国軍管区防空作戦室

陸軍幼年学校門柱跡

歩兵第十一連隊跡

野砲兵第五連隊跡

馬碑(輜重兵第五連隊跡)

コメント

最新を表示する

NG表示方式

NGID一覧