概要

インラグにおける設定について深掘りし、よりインラグを好きになってもらう為のページ

また、軽く説明はしますが、詳しく説明すると、文章が長くなりすぎるため、お手数ですが気になったら自分で調べてください

あくまで、これがモチーフや参考になったであろう物を推測で抜粋したため、公式が明言している訳ではないのもあります

引用元

Wikipedia(https://ja.wikipedia.org)

无尽的拉格朗日WIK (https://wiki.biligame.com/wjdlglr)

INFINITE LAGRANGE WIKI (https://infinite-lagrange.fandom.com/wiki/Infinite_Lagrange_Wiki)

ジュピターインダストリーグループ

名前にジュピター(木星)と書いてある通り、木星がモチーフになっているのが多い。

イオ級

モチーフになったであろう物は、木星の第1衛星であり、ガリレオ※によって発見された4つの衛星(ガリレオ衛星)のうちの1つであるイオ(Jupiter I )。

太陽系の衛星の中で4番目に大きく、また最も高密度な衛星。

※ガリレオ:

イタリアの天文学者ガリレオ・ガリレイ

カリスト級

モチーフになったであろう物は、木星の第4衛星であり、ガリレオによって発見された4つの衛星(ガリレオ衛星)のうちの1つであるカリスト(Jupiter Ⅳ )。

また、ガニメデに次いで2番目に大きい木星の衛星であり、太陽系では3番目に大きい。

コネマラカオス

木星の第2衛星であり、ガリレオによって発見された4つの衛星(ガリレオ衛星)のうちの1つであるエウロパ(Jupiter Ⅱ )にある、カオス地形のうちの1つであるコネマラカオス地形。

ちなみに、コネマラカオス地形の由来になったのは、アイルランドのゴールウェイ県にあるコネマラ山地。

インラグ世界のコネマラカオスはトロヤを掘られすぎて消滅した。

S-レヴィ9 - 重量級魚雷艦

S-レヴィ9の公式説明からの引用

S-レヴィ9 - 重量級魚雷艦はデビッド・シューメーカー率いる太陽系最高の造船技師集団、S-レヴィ第9造船所の設計による。造船所名はさらにシューメーカー・レヴィ第9宇宙都市に由来し、ヘルマン大学歴史学部図書館の文献によれば、この都市の名は当初シューメーカー・レヴィ第9彗星が木星に衝突した時間と位置を検証するために設立されたことに基づく。

この文章内に出てくるシューメーカー・レヴィ第9彗星について。

もともとは、木星に捕獲されていた彗星であり、この現象が実際に観測されたのは初めてだった。

その後、1994年7月には木星に衝突し、これは史上初めて多数の人々が目撃した、地球大気圏外での物体の衝突の瞬間であった。

このように、1994年に木星に衝突したことで有名な彗星である。

ヘール・ボップ

1997年に地球に接近した大彗星。18ヶ月も肉眼で捉えることができた。

アメリカのアラン・ヘールさんとトマス・ボップさんの二人が発見したことから命名された。

最も明るかった3月から4月にかけては日本でも観測することができ、写真が幾つも残っている。

タンプル1号

タンプル1号の公式説明から引用

「タンプル1号」は古代地球時代の天文学者ウィルソン・タンプルが発見した彗星にちなんで名付けられました。

と書いているが、タンプルと言う彗星は...恐らく「テンプル第1彗星」と思われる。また、ウィルソン・タンプルは恐らくエルンスト・ヴィルヘルム・レベレヒト・テンペルさんのことではないだろうか。ウィルソン・タンプルという人物はことらでは把握出来なかった。どうなってんねん...運営

1867年に発見された彗星であり、2005年には探査機「ディープ・インパクト」の探査対象となり、意図的に衝突体を衝突させて彗星の衝突の映像が撮影された。この時、重さ約370kgの衝突体(インパクター)が用いられた。

セレス級

モチーフになったであろう物は、準惑星のケレス(セレス)。

ケレス(セレス)は火星と木星の間にある小惑星帯(メインベルト)に位置する準惑星。

メインベルト最大の天体であり、海王星軌道の内側にある唯一の準惑星でもある。

エリスⅠ級

恐らく、準惑星繋がりのエリスがモチーフになったと思うが、小惑星帯(メインベルト)のエリスもある。

どちらか判断出来ないため、どちらも簡単に説明する。

・エリス(準惑星)

太陽系外縁天体のサブグループである冥王星型天体の1つに属する準惑星。

準惑星に分類されている太陽系内の天体の中では最も質量が大きく、冥王星に次いで2番目に半径が大きい。

・エリス(小惑星)

小惑星帯にある小惑星の1つ。

スペースウォッチ計画によりキットピーク天文台で発見された。

クワオアー級

モチーフになったであろう物は、天体のクワオアー(50000 Quaoar)。

クワオアー(50000 Quaoar) は、将来的に準惑星になる可能性がある天体の1つ。

エッジワース・カイパーベルト※に位置し、太陽からおよそ60億kmのほぼ真円に近い軌道を約290年の周期で、公転している。

※エッジワース・カイパーベルト:

冥王星が発見された後、アイルランドのエッジワース(K.E. Edgeworth)さんと、オランダ出身でアメリカのカイパー(G.P. Kuiper)さんが海王星以遠の太陽系外縁部に多数の小天体が円盤状に分布しているという考え提唱した。

しかし、長い間そのような天体は見つからなかったが、冥王星よりも遠い天体が発見されてから次々と沢山の天体が見つかり、エッジワース・カイパーベルトは存在することが確証された。

マーレ セレニタティス級

モチーフになったであろう物は、月の海の1つの晴れの海(Mare Serenitatis)。

晴れの海(Mare Serenitatis)は、月の海の東に位置し、月の表側にある。

晴れの海の大部分は玄武岩に覆われており、晴れの海の南東は静かの海に繋がっている。

マーレ トランキリタティス級

モチーフになったであろう物は、月の海の1つの静かの海(Mare Tranquillitatis)。

静かの海(Mare Tranquillitatis)は、月の表がにある月の海の1つ。

月で餅つきをしているウサギを見立てた場合、ウサギの顔に相当する。

また、アポロ11号が着陸した場所でもある。

マーレ ヌビウム級

モチーフになったであろう物は、月の海の1つの雲の海(Mare Nubium)。

雲の海(Mare Nubium)は、月の「嵐の大洋」の南東に位置している。

マーレ インブリウム級

月の海の1つの雨の海(Mare Imbrium)がモチーフになっている。

アポロ15号が着陸した場所で、月の海で2番目に大きい。

アントニオス財団

アントニオス財団の艦船名には他ゲームでいうところのジョブ名(チェイサー、プレデター等)がつけられる場合が多い。

また公式小説読者なら分かると思いますが、アントニオス財団の超主力艦には基本的に歴代アントニオス財団CEOの名前がつけられている。

マーシャル・クルックス級

アントニオス財団CEOのバリ・クルックスから命名。

コンスタンティヌス級

コンスタンティヌス建設グループ創設者のコンスタンティンから命名。

イェーガー級

ドイツ語で「猟師」を意味する。

Jäger(イェーガー)は生き物のジャガーではなく、生き物のジャガーはJaguar(ヤーグア)と書く。

ドイツ語表記になると混乱しやすい。

ちなみに、World of Tanks Blitz Wiki (マルチプラットフォーム版)と言うサイトのドイツ コレクター車輛 Tier10 中戦車 Kampfpanzer 50 t/ 略称:Kpz 50 tにある[伝説迷彩「Jäger」]の説明から引用したのは内緒。

ノマシッピンググループ

トーラス級

モチーフになったであろう物は、おうし座(Taurus)。

おうし座は、現代の88星座の1つであり、黄道十二星座の1つでもある。

プレアデス星団やヒアデス星団、かに星雲などの有名な天体がある。

トーラスと聞けば、宇宙の形の一説でもある図形の一種のトーラス構造を思い浮かべるかもしれない。確かに立体のトーラスがモチーフではないと否定することは出来ないが、英語でのスペルが「Torus」と、スペルが違う。よって、おうし座の方が有力であると考えている。

スピアー オブ ウラヌス級

ウラヌスから、あなたはスターリングラード攻防戦の「ウラヌス作戦」よりソ連を思い浮かべる。

ソ連と言えば正教会の弾圧が有名であるが、これは帝政ロシア時代に正教会が信者からお金を搾取していたことによる反抗であった。

しかし、半世紀後にはソ連政府が搾取する側に成り代わってしまった通りに、これはウラヌスがST59の上位互換だとリリース当時は騒がれていたが、今では生存力及び速度がST59より下であり、使い勝手と性能によりST59の下位互換になってしまったという皮肉が込められていない。

という話は置いておいて、ウラヌスは天王星(Uranus)から来ていると思われる。

プルートスの盾

冥王星(Pluto)から来ていると思われる。

と言うかウラヌスと命名法則違うのなんで?

エディアカラ級

エディアカラ級のエディアカラとは、時代の名前から来ている。

エディアカラ紀(エディアカラン)とは、、地質時代の区分の1つである。

新原生代クライオジェニアンの終わりから古生代カンブリア紀の始まりまでの約6億2000万年前〜約5億4200万年前であり、原生代の最後の区分である。

アースデイ

2022年は、簡易的なイベントであった。

2023年のイベントでは、プランターで植物を育て、ポイントを集めてエンブレムなどと交換するイベントなどが開催されていた。

また、AT021が追加されたイベントだった。

印象深いとは思うが、このイベントのPVで何故か実写が出てきた… どうした運営?

それが、気になりいろいろ調べた。

ちなみに、アースデイとは、 ユネスコ(国際連合教育科学文化機関)が1969年に提起した記念日であり、地球の環境保護への支援を示すための毎年恒例の世界イベントである。

これは、4月22日の「地球の日」に開催する。

そして、インラグは2022年及び2023年に「百万森林計画」に参加している。

百万森林計画

インラグが参加したこのプロジェクトは、砂漠化防止、植林、新たなオアシスの建設である。

2009 年以来、国連環境計画とアースデイ委員会の提唱の下、世界規模のプロジェクトが開始された。

このプロジェクトの参加国である中国(中華人民共和国)が凄まじい活動をしている。

ちなみに、日本を含めたアジア、アメリカ、アフリカ、ヨーロッパと各国も参加している。

インラグは中華人民共和国の内モンゴル自治区アルシャー盟と言う場所で植林に参加した。

内モンゴル自治区とは、黄砂の原因である、ゴビ砂漠に位置する。

そして、アルシャー盟とは、内モンゴル自治区の最西部に位置する。

内モンゴル自治区は深刻な土壌侵食と驚くべき速度での砂漠化に見舞われていたが、植林がかなり進んでいる。

そのためか、他にもいろいろな理由があるが、黄砂が年々減少している理由の1つと言えるだろう。

解説用語

オールトの雲

オールトの雲は、おおむね太陽から1万au(天文単位)、もしくは太陽の重力が他の恒星や銀河系の重力と同程度になる10万au(約1.58光年)の間に球殻状に広がっているとされる、太陽系の外側を球殻状に取り巻いていると考えられている理論上の天体群である。

プロキシマ・ケンタウリ

プロキシマ・ケンタウリ (Proxima Centauri) は、ケンタウルス座の方向に4.246光年離れた位置にある赤色矮星である。太陽系に最も近い恒星として知られている。

プロキシマ・ケンタウリbと呼ばれる惑星は、太陽に最も近い恒星であり、表面上に液体の水が存在する可能性がある。

未実装艦船

当wikiで確認できた艦船と、大陸版wikiを漁っていた時に発見した未実装艦船を紹介します。

本当に実装されるかは分かりません。一応ゲーム作中以外にはこういう艦船がいるよって言う紹介に近いです。

当wikiでも確認している未実装艦船

「holy soul級」(フリゲート)

fandomの「Infinite Lagrange Wiki」から引用

国際β版で実装された艦船(大陸β版では未実装)。エグザイルに所属するフリゲート。大陸β版には未実装なため、大陸版wikiにはジュピターインダストリーが開発したのかな?でも見た目違うし...可能性が高いのは地球圏かなと書かれていた。

フリゲートにしては破格の火力を誇りながら爆速というエセ巡洋艦。恐らく強すぎたせいか実装されなかった。

A型対艦型とB型攻城型の2種類が存在する。

「Astro-tracer」(戦闘機)←一部変更されて実装

fandomの「Infinite Lagrange Wiki」から引用

β版に実装された艦船。エグザイルに所属する戦闘機。

初期リリースでは実装されなかったが、一年後にハイレッディンクラン所属のハイレッディン-アストロトレーサーとして実装された。

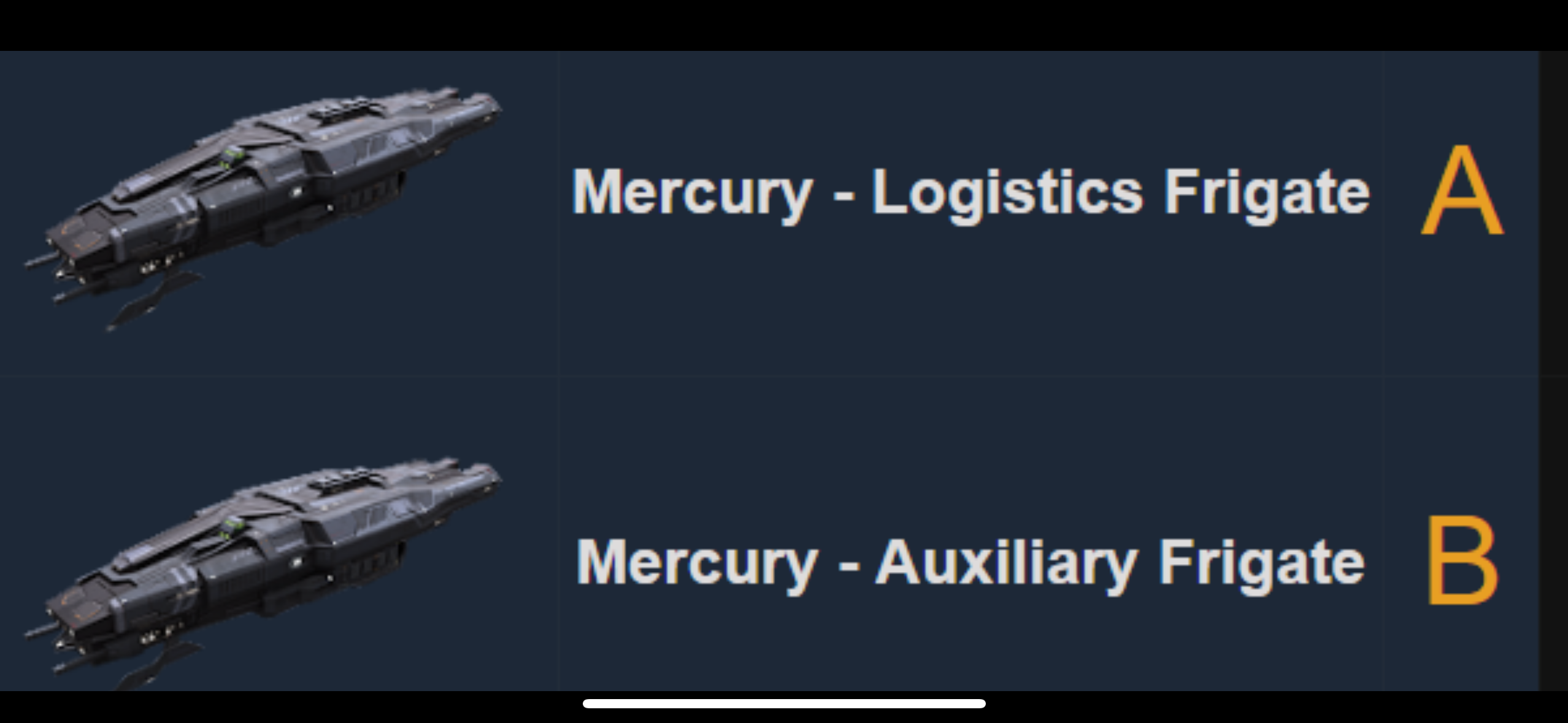

「Mercury級」(フリゲート)

Discordの公式サーバーから引用

β版に実装された艦船。アントニオス財団が開発したフリゲート。

β版に実装されていた艦船だが知名度が無さすぎてプレイヤーの記憶から消え去っている。

フリゲートというよりも輸送艦船である。恐らく実装されていたらネタ扱いされていた可能性が高い程使い道が分からない。

A型輸送型とB型支援型の2種類が存在する。

「センテニアル エンタープライズ」(戦艦?)

アントニオス財団が開発した戦艦。財団の100周年記念に就役した。

アンドリューセキュリティー第一艦隊の旗艦。

ただし、この100周年というのが怪しい。4592年のアントニオス財団はベッセル星系攻防戦直後であり、旧帝国におとなしく従っていたため、仮に戦艦を設計したのならば旧帝国からお怒りが飛んでくるはずである。

恐らくだが、公式小説「エンドレス ドーン/First Light of Dawn」のマーシャルクルックス級に命名された「セント・アンドリュース」のように、コンスタンティヌス級に「センテニアル エンタープライズ」と命名された可能性も否定できない。

旧帝国の空母(航空母艦)

旧帝国が開発した2500m級の航空母艦。恐らく銀河戦争後期あたりに開発された艦船と思われる。

公式小説「THE SHADOW OF LAGRANGE Volume Ⅱ」で初めて出てきた。アントニオス財団領の(旧デュボア ファミリー領)「こいぬ座M0827f」に、旧帝国残党軍(恐らく第13ファミリー)がこの空母6隻、正体不明の巡洋戦艦12隻、駆逐艦40隻、100隻を超えるフリゲートで構成された艦隊を組みながら突入してき、その後未知の星系に移動していった。

「トラファルガー/無敵号」(戦艦)

旧帝国軍所属の無敵艦隊において旗艦を担っていた艦船。

ラグランジュ編年史において、第一次ハイランド星域戦役にて記載されている。(日本語翻訳では「高地星系の戦役」と訳されている。)

なお反乱軍によって撃沈したものの、この艦船の残骸は発見されていない。

「AC720」(駆逐艦)

AC721の前身である。AC720-エイグラム未明者はAC720を改造した支援型艦船である。

「サンダー級」(巡洋戦艦)

読者が想像した通り、恐らくスターオブサンダーボルトと思われる。ガーデンプラネット戦役にて旧帝国遠征軍の旗艦を担っていた。

しかし、メイン武器が「The TB3000 - Pulse Energy Cannon(TB3000-パルス砲)」であり、これはスターオブサンダーボルトとは一致しない。

公式小説「エンドレス ドーン/First Light of Dawn」が出典。

当wikiはこの艦船、スターオブサンダーボルトのつもりで記述しているのですが...

大陸版のwikiを読んで「面白いことですわね」と思いましたの。それで当wikiでも未実装艦船について語ってみようと思いましたけれど……まさか、これが未実装艦船に分類されているなんて、度肝を抜かれてしまいましたわ〜。

というのは置いておいて、やはり考察は1人では限界がありますね...

(マザーシップ)

マザーシップという艦種である。とけい座の戦いにて旧帝国側が投入し、ボンド ファミリー陣営に一隻撃破された。

当wiki未確認で出自不明な未実装艦船

当wikiが出自を確認できていないため、デマの可能性を否定できません。

大陸版でも実装されていません。

无尽的拉格朗日WIK(https://wiki.biligame.com/wjdlglr)の未実装艦船というページを参照しています。

「剑鱼级-运载驱逐舰」(駆逐艦)

アントニオス財団の駆逐艦。出典さえ不明であり、よく分からない。誰ですかコレ?

「ストリクス」(戦闘機、英雄艦)

大陸版では「ストリクスA101型-エイグラム未明者」と推測されている艦船。出典が記載されているが、私がその出典を見ることが出来ない。すみません。

出典はAC720英雄艦のバックグラウンドであると言われている。私はそのバッググラウンドを確認する方法を知っているが、まだ確認出来ていない。来年になったら課金してでも確認しようと考えている。

AC720のトップ認証を確保して、セカンドホーム星系に行ったことがある人は、正しいか教えてください。

ちなみに大陸版wikiでは2026年or2027年に実装されるのでは?と期待していた。

「拉里萨级-区域防空驱逐舰」(駆逐艦)

ハイレッディンクランが開発した駆逐艦。タラッサフローライト級(塔拉萨萤石级)とは名前が違う。

どれだけ防空艦船を作るつもりなんだ...

ちなみに出典は不明です。

「拉塞尔-1级重型轰炸机」(戦闘機)

ハイレッディンクランが開発した戦闘機。

もちろん出典は不明。

「特雷坦级-战列巡洋舰」(巡洋戦艦)

ハイレッディンクランが開発した巡洋戦艦。

もちのろん、出典は不明。

「A101ザ ラショナル-パルス攻撃機」(戦闘機)

A101ザラショナルにパルス型は存在しない。

出典は不明である。

しかし、旧帝国第一艦隊に配属されていたらしい。

「ワイルドファイア-ミサイル護衛艦」(護送艦)

ワイルドファイアにミサイル型は存在しない。

出典は不明である。

もちろん、旧帝国第一艦隊に配備されていたらしい。とりあえず第一艦隊に配備するのやめてね。

「磐石级-帝国要塞舰」(要塞艦)

旧帝国が開発した要塞艦。

この要塞艦は旧帝国艦隊の戦車として機能し、艦隊の死傷者を大幅に減らす、帝国軍のエース艦らしい。

もちろん出典は不明。

補足

結論としては、ぶっちゃけほとんどは実装される可能性は低いかと...

大陸版wikiはスゴいですね。考察勢も何人か所属しているようで、言語の壁があるのですが、かなり面白いと思います。

私は一般のST教徒であり、ただの考察入門勢なんですが、現時点での公式小説はある程度抑えていますし、ゲーム内アーカイブもそこそこは読んでいるのですが、出典が確認出来ない未実装艦船はどこに記載されているのでしょうか?

それと、少しおかしな解釈をしているような気がするのですが...どうして銀河戦争に太陽-プロキシマケンタウリ連邦が参戦して、一度崩壊したことになっているのですか?旧帝国の公国は13国ではなく15国かと...後旧帝国とかノマシッピングとかのページを作って欲しいなぁと...(ジュピターインダストリーはまだしもパンケアディベロップメントの個別ページがあるの面白いですね〜。)

確かにラグランジュレガシーとか言う私でもサジを投げた文献ズがあるのですが、まあ最終的にはとけい座の戦いの詳細はそこにしか載っていないので、それで確認出来なかったら...ね。

一応大陸版と国際版で何か違いがあるのか調べて見たのですが、特に無さそうでした。

とは言え、もしかしたら2023年に運営がばら撒いたスマホ・PC背景画像の艦船を指しているのかもしれない。説明すると、これら画像の中には正体不明の艦船が何種類か存在してるのですよね。話はここからで、その内の一種が2025年1月に追加されたプルートスの盾でした。つまり、これら正体不明の艦船は実装される可能性があるのです。まあ、画像を作れるということはその艦船のモデル自体は存在するということだからね。

コメント

最新を表示する

NG表示方式

NGID一覧