建築の基本

建築

建築をするためにはまずハンマーを作成しよう。

ハンマーを持った状態で右クリックすると家具や建材が選べる。

- まずは、作業台を設置しよう。

- 最初に作業台を設置して建材を選択することで、地面上に作業台の有効範囲内を示す円形の枠が表示される。

- この範囲内でのみ、建築が可能になる。

- キャラクタさえ有効範囲内にいれば、円の外に建材を設置することは可能。逆は不可。※実際には作業台の範囲はこの円より小さい場合がある。

- これは、作業台の有効範囲が作業台を中心とする球体であるのに、円が円柱状に表示されるためで、作業台と地面との高低差があるとギリギリ円の中にいるのに建築が出来ない場合がある。

- 最初に設置する建材は、かならず地面や岩、樹木などに接している必要があり、最初に接地させた柱や床を土台としてそこに建材をくっつけることで建造物をつくっていくことになる。

- 構造物の中で土台となる建材やオブジェクトが無くなれば、建物は徐々に崩壊する。

- オブジェクト数の多い大きな構造物になると、残支持力の計算に時間がかかり、ゆっくりと崩壊する。

- 建材はマウスホイールで16方向に横回転することができる。

- 建築の際、建材ごとに決められた最大持支持力に対する残り支持力が低くなるにつれて、建材の色が緑⇒黄⇒オレンジ⇒赤と変化する。

- 赤くなった建材に新たな建材をくっつけると壊れてしまうため、屋根など高い建物の端だけが壊れてしまう場合は、サポートとなる梁を設置するなりして強度を上げよう。

- 基本的には地面等に接地したオブジェクトから、まっすぐ最短経路でオブジェクトが繋がっていれば、充分な支持力を得られやすく、また同じ素材(例えば木)の建材でも、壁に比べて柱などの方が若干支持力の減衰が少ない。

土台判定は青 ※正確には、その建材毎の最大支持力を得られている場合に青表示となる |

強度バッチリなら緑 |

|

強度不足ならオレンジ~赤 |

スナップ

建材をきれいに揃えて繋げるにはスナップを利用しよう。

ほとんどの建材にはスナップする為の点が設定されている。

設置したい建材のスナップ点を建築済みの建材のスナップ点に近づける事で吸着され、ズレ無く配置する事ができる。

ハンマーで選択中の建材のスナップさせる点はQキー・Eキーで変更が可能だ。

|

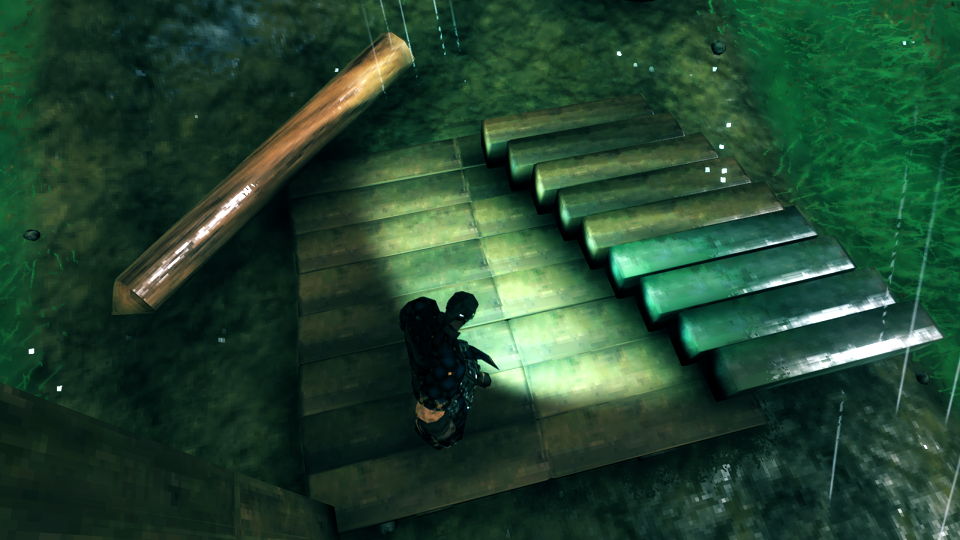

木の鉄の棒のトップに石の階段の各点スナップさせた比較 |

またスナップさせる点を変更すると指定したスナップ点が画面中央のターゲット照準に重なるように表示される。

設置位置の基準も変わるので地面への配置や左Shiftキー押しでスナップさせない場合等でもうまく活用しよう。

建材

- 耐久値が最も低く、「沼」以降の敵の攻撃では破壊されやすいが、入手が簡単で作業台も作成が容易、建築バリエーションが最も多い。

- また、石よりも軽く、比較的自由な方向に建材をくっつけていけるため、バリエーションの豊富さと相まって、作成の自由度が高い。建築の根幹をなす素材である。

- この木材と、鉄の建材(木の鉄の棒、梁)は、雨による耐久値の減少を防ぐために屋根を必要とする。

- 雨や嵐に晒されるたびにダメージを受け、最終的に耐久値が半分まで減ってしまうため、木造の建築物を作る場合、可能なら上部に屋根を設置すること。

- ただし、元から屋外用である柵・矢来・杭、あるいは屋根の一部とみなされる斜めの梁(Xタイプ含む)は、雨にさらされても耐久値が減ることはない。

- また、オブジェクトの中心座標が海面よりも下にある場合は、屋根の有無にかかわらず耐久値が削られる。

- たとえ木の建材が石材オブジェクトの内部などに完全に含まれていても、海面下に設置されていれば関係なく耐久値は減少する。荒天時に波が高くなって浸水するだけの場合は問題ないが、焚火や火床は浸水すると火が消えてしまうので、海抜の低い場所に拠点を作る際は注意すること。

また、前述した雨で耐久が減らない木の建材の多くは、海面下の場合でも耐久値が減ることはない。

例外は、Xタイプを除く1本タイプの斜めの梁2種で、これらは雨は平気だが海中では耐久値が減る。

また重要な点として、木の床など木製の建築物の上には焚火が設置できない。

このため石の建材が手に入るまでは、焚火は基本的に地面に設置することになり、

排煙経路の関係で2階以上を作るのには工夫が必要となる。

製錬された鉄を入手することで、石切り場のレシピが解放され、石切り場を設置した周囲の有効範囲内で

石材建築が可能となる。

石材は木よりも数倍高い耐久度が自慢。

木の建材ほどの種類はないが大きな構造物を作るのに適した壁のバリエーションがあるため、土台や壁面、

屋根を使わない建築物を作るのに向く。

設置するための必要最低支持力が大きく、木材や、伸ばしすぎた鉄の棒の上には設置できない。

また水平方向の支持力の減衰が大きいため横方向へは伸ばしづらい。

これらの特性のため、下段の石の建材が破壊されると、連鎖的に上の石の建材が崩壊する危険があるため、

レンガ積みのように一か所が破壊されても二か所以上で支えが効くように積むなど、コツが必要。

ただし、単に高く積むことが目的であれば、レンガ積みよりまっすぐ同じ壁を積んでいく棒積みの方が

高く積み上げることが出来る。これは、支持力の減衰が親子オブジェクト間の距離に比例するため。

詳細は、後述の上級者向けの説明を参照。

石材建築で柱をなるべく減らして広い空間を確保するには、壁面に設置して石の建材を載せられる

「石のアーチ」の使い方が鍵となる。

木材や鉄の棒と違い、風雨にさらされても耐久値が減らないのが利点。

さらに石材自体が屋根として扱われるため、石材の下にある木材は雨の影響を受けない。

厳密には、木材オブジェクトの中心座標が石材オブジェクトの表面または内部およびその下にある場合に

屋根の下にあると判定される。石材の表面に木の梁や柱などをスナップさせて設置すると雨の影響を

うけなくなるのは、この仕様のおかげである。

石材の上に焚火を載せられるのも重要ポイント。

石の建築には石を大量に使うが、石の入手自体は「沼」を除いて容易。

石切り場を設置するにはテレポート不可の鉄が必要となるため、ロングシップの格納庫に

鉄2つを忍ばせておくと、遠征先でも強固な建物が作れる。

- 石以上の強固な堅さと、最高の支持力限界を持ち、また支持力の減衰は最低であるため、高さのある構造物を建築するために必須である。

- 現在、鉄の建築物は棒と梁、そして鉄製の門のみ。

- 鉄の棒を支柱として建築物に通すことで高さの上限を伸ばしたり、鉄の梁を伸ばしたところに石の建築物を載せることで石の建材を横方向へ伸ばしやすくなる。

- 石の建材の自由性を高めることができるため、高度な建築をする際に需要が高くなるが、鍛冶場(テレポート不可の銅が必須)と鉄(こちらもテレポート不可)を大量に使うのが難点。

その他の建材

通常、建築物を設置する土台となる。

重要な特性が2点。

- つるはし・鍬・耕耘具以外では、絶対に破壊・変形しない

- つるはしで作られた急斜面は、mobもbossも登れない(飛行するものは除く)

これにより、クワで盛り上げた土や、つるはしで作った堀は最高の「外壁」として機能する。

本格的な拠点を作る場合、その周囲をつるはしで掘り返し、「堀」を作るのが基本となる。

また、boss戦で苦戦する場合、戦場の周囲に「堀」を作ることで難易度が大きく変わる。

建材としては、壁状に盛り上げた地面の側面に上手く石材を貼り付けることで、見かけ上の

建築物の高さを大きく上げることが出来る。

- ブナ、オーク、樺、モミ、松、古代の木などの生えている樹木とつるはしで破壊できる岩・鉱脈には、建築物をくっ付けることが出来、設置した建材は高さに関係なく、建材ごとの最大支持力を持つ。

- このため、これらを支柱代わりに使うことで非常に高い建築物を建てることも可能。

- 木の上にツリーハウスを作ったり、平地の巨大な石柱の上に家を建てたりなどの使い方がある。

- 特に松の木は樹高が高く、上部にしか葉が生えず、松ぼっくりで植林できるため、理想的な支柱として使える。

- 但し、樹木は風の強さにより上部ほど揺れる。樹木が揺れても設置判定自体は変わらないが、見た目の問題があるため注意。

- また、建築物の支柱となっている岩や木を破壊や伐採で取り除いてしまうと建物が一気に崩壊する危険もあるため、特にトロルの攻撃を受けそうな場所では注意が必要。

- 沼地や霧の地の巨木や、ボス祭壇、一部の岩などの破壊不能オブジェクトを利用することで、そういった心配を回避できる。

屋根と壁の効果

- 木の草ぶき屋根と斜めの梁、石材は、その下にある建材と焚火を雨から守り、またキャラクタの雨濡れを防ぐ保護効果を持つ。

- 雨で耐久値が削られてしまう木の壁や木の床、柱などの建材が屋根によって保護されるためには、建材の中心座標が屋根の保護範囲内にある必要がある。

- 写真右側の梁は、手前4本が屋根の範囲からはみ出しているため、雨によりダメージを受けている。

- 左の丸太は、ほぼ全体が濡れているにもかかわらず、中心座標が屋根の下にあるために無傷である。

- また、屋根の保護範囲内で、一定基準を満たす壁で囲まれた場所は、避難場所となる。

- 避難場所でなおかつ焚火、釣り火鉢、火床などの保温効果のあるオブジェクトがある場所では、キャラクタは休息状態となり、その範囲内にしばらく留まることで、快適度に応じた休息バフを得られる。※避難場所でなくとも、雨に濡れない場所で焚火の近くであれば、その場で座ることで最低でも快適度1の休息バフを得ることが可能。遠出する場合には役に立つ。

- プレイヤーのいる場所が避難場所と判定されるためには、同じ高さの周囲がおおむね壁で覆われている必要がある。必ずしも外界と完全に隔離された空間である必要はないが、壁にすき間が多い場所ではプレイヤーが少し動くだけで避難場所と判定されたりされなかったりするので、注意が必要。

- また、壁は焚火の火を保護する効果もある。焚火は風雨にさらされることで消火されてしまうため、排煙のために屋外に設置する場合でも、火が消えないように周囲を壁で囲い屋根を設置する必要がある。

- ちなみに、キャラクタが立っている床に対して屋根があまりにも高い位置(おおよそ鉄材の限界である50m以上)にある場合、屋根の保護効果(建材、焚火等保護、キャラ濡れデバフ無し)は普通に得られるものの、周囲の雨粒や床濡れなどビジュアル的な雨のエフェクトは屋根のない場合と同様になる。

- このビジュアルエフェクトの有無は、床と屋根との距離ではなく、自キャラの現在地と屋根の距離に依存する。

建築物の耐久度と修理

- 全ての建築物には耐久度が存在し、ハンマーを持った状態で各建材に視点を当てると、黄色いゲージで現在の耐久値が表示される。

- 敵やプレイヤーからの攻撃により減少し、耐久値が0になると破壊され、使われた建材をドロップする。

- 木製の建材の多くは雨や海中へ設置されている場合に時間とともにダメージを受けるが耐久値の減少は元の半分までで留まり、敵などに攻撃を加えられない限り壊れてしまうことはない。

- ハンマー右クリックの選択画面の左上に修理モードがあるので、それを選択して左クリックで修理ができる。

ハンマー破壊

- 建造物を破壊する際は、作業台の範囲内でハンマーを持って建材をエイムした状態で中クリック(初期設定ではマウス3ボタン)を使う。ハンマーでの一発破壊時には使用素材がすべて返ってくる。

- 但し、火の燃料(焚火の木、釣り火鉢の炭、設置松明の樹脂など)は返ってこないため、燃料を投入する際は注意。

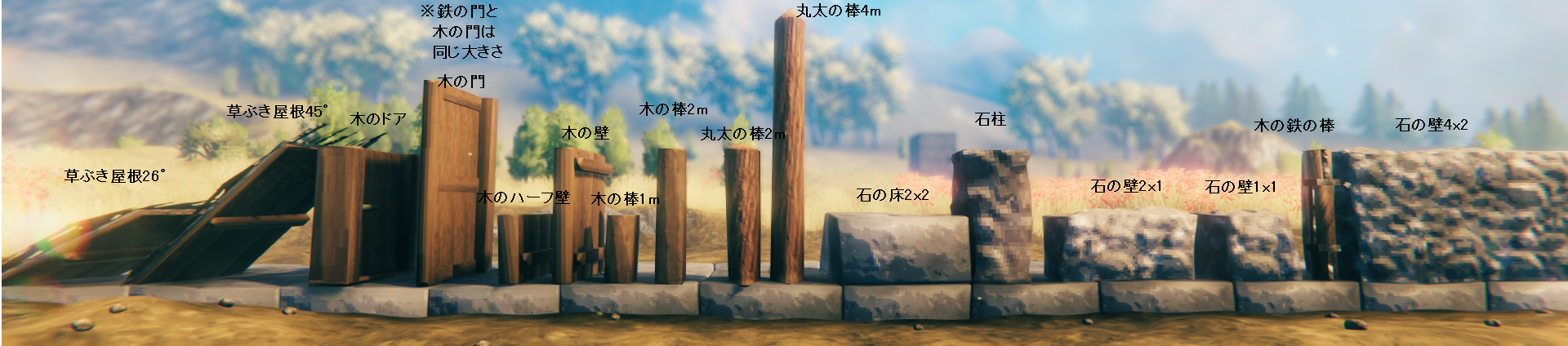

建築物の大きさ比較

建築物の建築限界

- 建築物は、木→丸太→石→鉄の順に支持力が上がる。

- これの応用で「木の鉄の棒」を使って石柱を補強すると、石柱の本来の建築限界数である「8本」よりも、多くの石柱を積み上げることが出来るようになる。

- 木の鉄の棒で補強した時の石柱の積み上げ限界数は14本。ドヴェルグの金属壁と檻の壁2x2は、木の鉄の棒と同じ25個(50メートル)まで積み上げられる。※檻の壁1x1なら50個

- ※木の鉄の棒を正確に石柱の中心に埋め込むことで、石柱を15段目まで積むことも可能です。

- 実質的には、鉄棒を14本積んだ時、鉄棒はまだ石柱を1本真上に乗せられるだけの支持力を保持しているので石柱はその上に乗っているというだけです。写真のように石柱の脇に鉄の棒をスナップで設置している場合は14段目が石柱の最高高度となりますが、この状態から1~13段目の石柱を破壊しても、14段目は崩壊しません。

- 木材より石の方が最大支持力が高いため、石材の上に木材建築物を置く場合、大抵は青表示となり地面に木材を設置した場合と同じく限界数まで積み上げられる。

- 同様に、鉄材は石材より最大支持力がやや高いため、鉄の棒を土台とした場合は鉄の棒が2本目までであれば、その上に石材を限界数まで積み上げることが可能となる。

- 半面、石材は鉄材より支持力が低いため、石材を土台とした場合は鉄材を本来の限界数まで積み上げることができなくなる。

- また、木材はたとえ最大支持力が残っていても、石材の設置に必要な支持力に満たないため、木材の上に石材は設置できない。

- 3段以上の鉄の棒を積んでから石柱を乗せる場合は、鉄の棒が多い程、乗せられる石柱が減っていき、13または14本の鉄の棒の上には石柱1本しか乗せられなくなる。

- しかし、その石柱の上にはさらに鉄の棒を10本程度伸ばすことが可能です(これは、鉄棒の方が石材よりも設置時の必要支持力が大幅に少ないため)

建築物の支持力(強度)に関する、上級者向けの説明

以下の説明は、通常の建築作業をするにあたっては、必須の知識ではありません。

通常、建築においてここまで厳密な計算は必要ありません。

ただ、どうしても強度の問題により建物の一部が崩壊してしまうといった、設計上の難しい問題が起きた場合に、解決方法を探るためには多少役に立つかもしれません。

- まず地面等に建材が設置された場合、ハンマーを持って建材を見た場合の支持力表示が青となりますが、これは建材の種類(木、木の芯、石、鉄棒)ごとに決められた最大支持力を持っていることを示します。このページの序盤の説明において土台と呼ばれている状態です。

- その建材(親オブジェクトまたは単に親と呼ぶ)に別の建材をくっつけた(子オブジェクトまたは単に子と呼ぶ)場合、子は親のもつ支持力から、あるルールに従って減衰した値の支持力を持つことになります。

- ただし、その減衰後の値が子オブジェクトの持てる最大支持力よりも大きい場合、子の持つ支持力値は建材ごとの最大支持力になり、青く表示されます。

- 以下の表に、それぞれの種別ごとの建材が持つ、最大支持力、最低(/必要)支持力、消費支持力を示します。

- ※ただしこれらの数値は、プログラムのソースコードから取られたものではなく、プログラム内部で実際に使われている値とは一致しません。少なくともこれまでに行われた実験の結果に対して矛盾が生じないように検証によって調整された値であり、完璧ではないかもしれません。数値は今後修正され、全く違う値に置き換えられる可能性があります。重要なのは、値そのものではなく各値の比率です。

|

最大支持力 地面等に設置した時 |

必要支持力 子の支持力がこれ以下なら崩壊 |

消費支持力 上に2m伸ばす毎に減衰する値 |

消費支持力 水平倍率 |

|

|---|---|---|---|---|

| 木材 | 560 | 86 | 63 | 1.6 |

| 木の芯 | 635 | 84 | 49 | 1.667 |

| 石材 | 1033 | 565 | 62 | 8 |

| 鉄の棒、梁 | 1120 | 235 | 36 | 1 |

- ちなみに英語の公式サイトからリンクされた英語版Wikiの建築の安定性のページでは、ソースコードから抽出されているらしい正確な数式や建築システムに関する概ね正しい解説が載せられているようですが、肝心の支持力(英語ではSupport=支持力)に関する各建材の値がどうも実際の結果と合わないようです。

- たとえば英語版では、石材の最大支持力が1000,最低(必要)支持力が100、鉄棒の最大支持力が1500、最低支持力が20となっていますが、この数値を信じるとすれば、石柱を限界まで積んだ後、その上に鉄の棒を10本積み上げられるという事実に関して、説明がつきません。

- 本当に一番上(8段目)の石柱の支持力が100かそれに近い値まで減衰しているなら、1500~20の範囲で25段積み重ねられる鉄棒の消費する支持力は60弱となり、せいぜい2,3本しか積めないはずです。

- 例えば、高さ2mの木の柱を地面に設置した場合は支持力560を持ちます。2mの柱を1段積むたびに支持力57を消費し、8段目を積むと560-(63*7)=119となり、次の柱は必要支持力86を下回るため、崩壊します。

- 石柱も同様に8段目まで積むと9段目は積むことが出来ずに崩壊しますが、それは必要支持力が大きいためで、崩壊一歩手前であるはずの8段目の石柱が持つ支持力は、1033-(62*7)=599と、木材の最大支持力よりもわずかに大きいのです。

- この石柱の上に木の柱を積み重ねる場合、1本目の支持力は最大(560)の青表示にはならないものの、599-63=536で最大に近い緑の表示となり、木の柱を地面と同じく8段目まで積むことが可能です。

- ただし、この消費支持力の値は、①親子オブジェクト間の距離に比例して変化するということと、②水平方向と垂直方向、またはその間の角度により、値が無段階で変化することにも留意する必要があります。

- この角度は、接続された親子オブジェクトの中心座標間のベクトルによって決定され、また、斜め下や真下など水平よりも下方向に伸ばすときは、垂直ではなく水平方向の減衰が適用されます。

- 例えば木材であれば消費支持力が63の1~1.6倍の範囲で変化します。

- 石材は、水平方向に垂直方向の約8倍の支持力コストが設定されており、水平方向には非常に伸ばしづらくなっています。鉄材は水平方向と垂直方向で消費する支持力の値が変化しません。

次の図は、最大支持力を持つ木の芯から、木の柱と梁を各方向に延長した物です。

上方向には、1本目が木材の最大支持力となり、地面と同様に8本まで延長できます。しかし、水平方向と下方向に伸ばした梁と柱は、減衰量が大きいため、1本目は最大支持力ではなく、5本までしか伸ばすことが出来ません。

左側では、水平方向と垂直(上)方向に交互にジグザグに伸ばしていますが、この時、1本延長するごとに減衰する支持力値は、通常の2mを基準とすると、1/√2(1/1.41)倍※となります。そして、垂直と水平の中間の角度なので、消費支持力はそこからさらに1.3倍程度となるため、結果的に上方向に伸ばすのと同程度ずつ支持力が減衰することになり、同じく8本延長できます。ただし、木の芯からジグザグの終端までの距離は、もちろんまっすぐ8本繋げるより短くなります。

※距離が√2だから、それをそのまま分母として1/√2倍、というわけではありません。2mを基準とすると、/2は基準の1/√2倍なのです。例えば4mの木の芯の柱の上に、2mの木の芯の柱を延長した場合、中心座標間の距離は3mとなり、2mを基準とすると1.5倍となります。したがって通常の1.5倍の支持力を消費します。

上の2枚の図では、いずれも黄色い●がそれぞれのオブジェクトの中心を表しています。それらを結んだ赤いラインの長さが、各オブジェクト間の距離と延長方向の角度を表します。1枚目では、中心の木の芯から上下左右に伸びる木の柱と梁への距離はいずれも√2mとなっています。

2枚目の図では、壁につけた木の梁から各方向に木の梁を限界まで延長しています。この終端に接続した木の梁はいずれも崩壊しました。オブジェクト間の距離が近い程、接続できる建材オブジェクトの数が増えていることがわかります。土台となる木の梁からの距離がどれもほぼ同じであることから、オブジェクト間の距離と支持力の減衰量の関係が、ほぼ比例であろうことが推測できます。結果として、どのように伸ばしても、終端までの最大の長さが大きく増えることはありません。

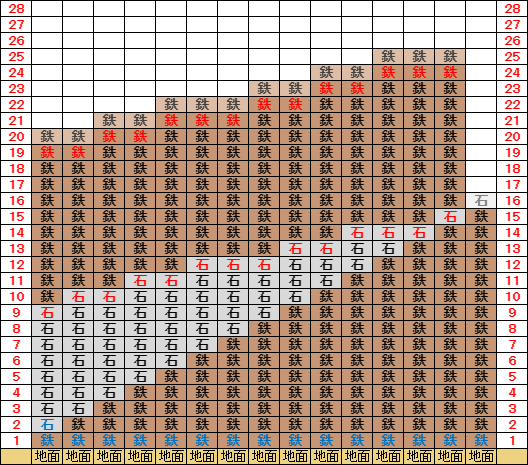

- 前出の表にある4種の建材の支持力に関する値は、以下の図にあるような柱を組み合わせて崩壊する高さを調べ、全てのパターンに対して矛盾が無いように値を調整、絞り込んだ結果得られたものです。

今後、以下に含まれないパターンの柱を立てる実験により、若干の矛盾が生じる場合も考えられます。

ルール

- どの建材も、全て2mの柱を使うものとする

- 石柱と他の3種の建材を組み合わせる際は、出来る限り正確に石柱の中心に他の柱が来るように建てる

図の見方

- それぞれのセルは2mの柱1本を表す

- 青い文字の柱は、それぞれの建材の最大支持力を持っている

- 赤い文字の柱は、同じ建材の柱をそれ以上延長できない限界を表す

- 薄い色のセルは、実際に崩壊した柱を表す

① 左4列は各建材の2m柱を地面からまっすぐ積み上げた際の高さ。

それぞれ、8,8,12,25段積み上げることが可能。

右側は、任意の数の石柱の上に、木の鉄の棒を限界まで積み上げている。

石柱が多くなるほど、鉄棒の最大高さが減少していくことがわかる。

これにより、鉄棒と石柱の大まかな消費支持力の比率がわかる。

② 任意の段数の鉄の棒の上に、石柱を限界まで積み上げる。さらにその上に鉄の棒をやはり最大まで積み上げる。

鉄の棒2本の場合は、石柱は最大支持力にならないが、8本積み上げられる。

また、下部の鉄の棒が増えるにつれ、石柱を積み上げられる段数は減っていくが、やはり鉄の棒が多い程最大高さは増える。1.と合わせて、鉄棒と石柱の消費支持力の比率がかなり絞り込める。

※石柱と鉄棒を組み合わせて建てる場合は、正確に中央に立てるかどうかで崩壊する高さが変化する場合があるため注意が必要。

石柱を限界まで積んだ後、その上に積める鉄の棒はいずれも9段または10段で、これらの結果により、石柱は

鉄の棒よりも消費支持力がやや大きいが、それ以上に設置するための必要支持力の差が大きいことがわかる。

③ 鉄の棒の上に木の柱を積み上げる場合、木の柱が15段目から始まる場合は地面と同じく最大支持力となる。

16段目からの場合は、最大とならない。このことから、木材の最大支持力xは、

鉄の最大支持力- 鉄の消費支持力* 14 - 木の消費支持力< x < 鉄の最大支持力- 鉄の消費支持力* 13 - 木の消費支持力

のような範囲に収まることがわかる。

左から2列目の柱の15~23段目は、地上から木の柱を2段積み上げ、その上に鉄の棒を7本積み上げた場合となんら変わらない。また、3列目~9列目は、結局23段目までに鉄の棒21本と木の柱2本を使っているという点では全く同じで、消費支持力の合計が同じになるため、高さは変化しない。

そこで、右側では木の柱を挟む段を16段目に固定し、鉄の棒に挟む木の柱の本数を変えてみる。これにより、鉄の棒と木の柱の消費支持力の比率を絞り込むことが出来た。そして、木材の消費支持力は石材とほぼ同じであることが判明する。

④ そこで次は、実際の値をもっと絞り込むために、任意の本数の鉄の棒の上に、限界まで木の柱を積み上げてみる。

面白いのは、木の柱を積み始める段が上になるほど、最大の高さも少しずつ高くなっていき、鉄の棒を限界の25段目まで積んだ上にもまだ、木の柱を2本積むことが出来るということ。つまり、木の柱の方が鉄の棒よりも消費支持力は大きいが、崩壊しないための必要支持力(最低支持力)は木の方が小さいということがわかる。

⑤ 次に、任意の本数の木の柱の上に木の芯を積み上げたものと、その逆について調べる。木の芯の最大支持力は木材よりわずかに大きい程度だが、2m当たりの消費支持力は4建材中、鉄の棒に次いで2番目に小さいことがわかる。

⑥ 任意の段数の石柱の上に木の芯を積み上げる場合、石柱6段までは木の芯が最大支持力となり、地面と変わらない。

同様に鉄の棒の上に木の芯を積む場合は、鉄の棒13段目まではその上に積む木の芯が最大支持力となり、それ以上の高さから木の芯とする場合は、鉄の棒の段数を増やしていくにつれ、少しずつ最大高度が伸びていく。

これらすべての結果と矛盾しないように、各建材の支持力に関する値を調整した結果が前出の表である。

コメント

最新を表示する

素晴らしい研究ですね。

(続き)

梁を1本延長するときの中心座標同士の距離が、まっすぐだと2mなのに対し、

90度曲げると√2≒1.41mになり、支持力の減衰量が少なくなる分、約1.4倍接続できるわけだ

鉄の梁で実験すると、まっすぐなら24本のところ、ジグザグなら34本になる

真上から見ると、柱から終端までの長さはほぼ同じ

さらに、これをもっと極端に真上から見て/|/|/|/|/|/|みたいになるように急角度に折れた

ジグザグで伸ばしていくと、1本の柱から110本ぐらいの鉄の梁を単経路で接続できる

もちろん素材の無駄でしかないけど

(続き)

ずらして積むとオブジェクトの中心座標の距離が遠くなるから支持力が余分に減衰する

例えば4x2の大きな壁はまっすぐ積み上げると8段積めるのに、半分ずつずらした積み方にすると

6段までしか積めなくなる

簡単にできる実験としては、まず鉄の柱を一本建てる

そのてっぺんから、木の梁をまっすぐ1方向に伸ばすと5本接続できる

しかし1本目を例えば東に向かって伸ばしたら次は南、また東、南…と、交互に

90度曲げながらジグザグに伸ばしていくと、7本接続できる

(続く)

最近分かったんだけど、オブジェクト接続時の支持力の減衰量は

オブジェクト同士の距離(中心座標基準)に比例する

屋根のオブジェクトがまっすぐ斜めにつなぐと地面から5枚までしか繋げられないのに対して

ジグザグにつなぐと8枚とか10枚になってるのもこのせい

石材の壁を積むとき、現実世界だと棒積み(箱やレンガ、同じ形のブロックをまっすぐ

縦に積み上げること)は崩れやすいから、レンガ積みにすることで崩れにくくするけれど、

Valheimの世界ではこれが逆効果になり、むしろ棒積みの方が強い

(続く)

>> 返信元

強度は引き算で考えたほうがわかりやすいよね

鉄(強度低下小)

石

丸太

木(強度低下大)

といった風に

木造で一番高く作るなら土台は石でも鉄でも変わらんって認識で合ってる?

鉄を土台にすれば石材を限界まで積めると書いてあるけど、誤解生みそう

鉄棒をもう少したくさん積んでからその上に石材を置いた場合は、石材を元々の

限界数までは積めないし、鉄棒を限界高さまで積んだら、その上には石材は置けない

鉄柱を複数建てたり、工夫次第で多少は高さを伸ばせるけど

>> 返信元

松が一番高く育つようですね 更に個体差もあるとか

木が育った後に鍬で地面上げると更に高さが稼げます

頑張って足場作って最上部に到達するとスタックで木の上端が確認できます

(グラフィックと位置ずれており形も太く丸い)

この地点が(も?)地面判定になっているようで、ここから支柱をのばしツリーハウス作成も可能

更に上端の直上辺りからスタックすると焚火や大かがり火も設置でき灯台にできます

地上からだとぼやけて見えないのであまり意味はないですが

非常に登るのが大変で落ちたら即死級ダメージ受けますが高所好きは是非

雪山の頂上で死んで

装備取り戻そうとして

向かったら何度も死んで

そしたら一番最初に死んだときの大事な装備のはいった墓標自体見つからなくなった

消えたのかな?

>> 返信元

あまり動画みてなかったから参考になったわ。thx!

木を柱として建築すると強度不足が多少補える。

松は枝が上部にしかないので、柱として使いやすいです。

整地して、等間隔に松を植林してから建築してます。

youtubeで色んな人の建築動画出てるけどエヴィルズゲームってのがすごく参考になった

円形建築やら小道具の作り方やら載ってるので建築こだわる人は是非

宣伝みたいになってスマンが 純粋にここの人と共有したかったわ

>> 返信元

帰ってこないものもある

>> 返信元

石切り(作業台の様に設置する設備)の範囲内でなければ石材の使用はできません。

石切りの作成には「鉄」を2つ使用します。

鉄は「沼」の「霊廟」などで手に入ります。

鉄が未取得なのであればまずは沼へ。雪山とどっこいどっこい危険な場所ですのでそれなりの準備を。

>> 返信元

範囲内に制作家具「石切り」がないと作れないです

雪山まで進めてるのに石建築ができません

何か作り忘れているとかでしょうか

解放の条件分かる方お願いします

石で作った現在は水につけたり、雨に濡れても劣化しませんか?

建物本体の周りに適当な足場組んで見下ろす形で作業すると綺麗に作るのが劇的に楽になった。

>> 返信元

調理器具おけますよ

>> 返信元

石の壁で囲ってその上に乗せる形で端から石床置いていけば張力で崩壊しません

NG表示方式

NGID一覧