大竹海兵団

大竹海兵団は太平洋戦争直前の昭和15年に設立された海軍の新兵教育組織

呉鎮守府の新兵教育組織である海兵団は、すでに呉海兵団がありましたが国際情勢の緊迫化を受け、兵力増強のため兵員養成地の拡充が決定されます。

昭和14年に大竹市が海兵団設置の候補地にあがり、誘致に非常に積極的だったこともあり海兵団新設が決まりました。

昭和15年12月に『呉海兵団大竹分団(呉第二海兵団)』が置かれ、太平洋戦争開戦1ヵ月前の昭和16年11月に大竹海兵団と改称しました。

大竹海兵団ではのべ15万人以上が訓練を受けましたが、戦時中ゆえに新兵の訓練期間は通常の半分とされ、訓練は非常に厳しくなされました。しかし、海兵団が設置されたことにより大竹市の人口は爆発的に増えました。

また、日本で唯一の潜水学校も呉市から大竹海兵団のとなりへ移転し、大竹市は太平洋戦争中に「海軍の街」へと変身しました。

太平洋戦争終戦後、海兵団跡地は引き揚げ港となった後、呉海軍病院・中学校・警察学校・高等学校に転用され現在は民間企業に引き継がれています。

なお、誘致に負けた安浦町にも安浦海兵団が設立されましたが、安浦に海兵団が設立されたのは太平洋戦争後期の昭和19年9月のことです。

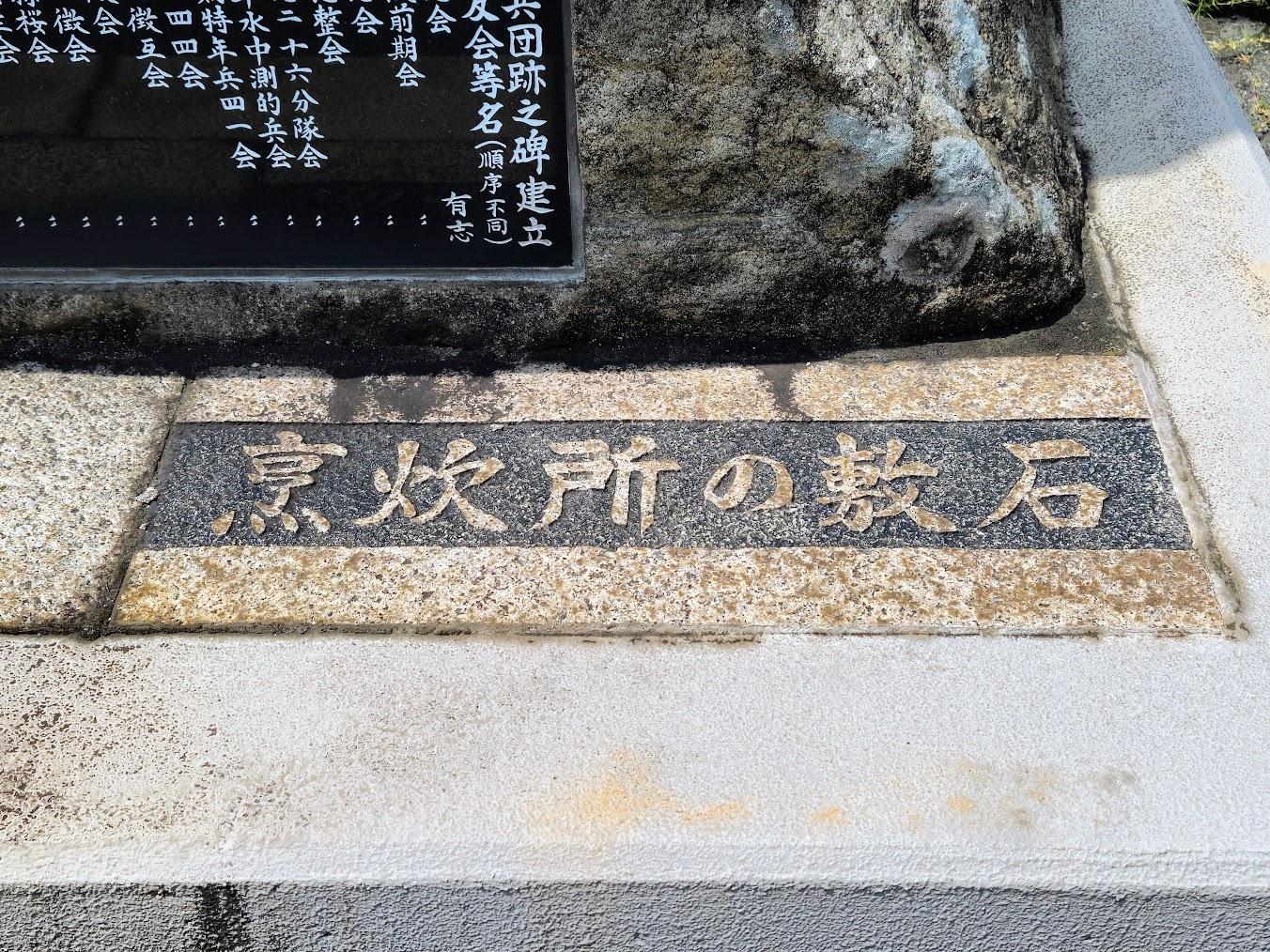

大竹海兵団跡之碑

大竹海兵団跡地に残る記念碑

烹炊所の敷石が記念碑に移築されていますが、旧烹炊所自体は現在も民間企業が使用しています。

大竹港引き揚げ上陸地跡

大竹海兵団跡地の東(海側)

かつてはここが海岸線であり引き揚げのための港がありました。

太平洋戦争が終戦すると海外に残された約660万人の軍人・軍属・在留邦人の引き揚げ・復員が始まりました。大竹港は引き揚げ港に指定され昭和20年12月に大竹海兵団跡地に引揚援護局が設置されました。

大竹港には遠くフィリピン・ニューギニアを始め南方から引き揚げが始まり、昭和21年12月までの約1年間で引揚船219隻が入港し約41万人が大竹港へ帰還しました。あの有名な氷川丸も引揚船の第1便として引き揚げ者を乗せ、ここ大竹港へ入港しています。

引き揚げ者は引揚援護局で手続き後、となりの大竹潜水学校跡にあった呉海軍病院で検疫等を行い郷里へ帰っていきました。引揚援護局には宿舎・食堂・銭湯・理髪店・遊技場などがあり、地元住民も茶湯で接待し引き揚げ者の苦労を労いました。

その後、平成20年の埋め立て事業により海岸線が拡張されたため、ここ大竹港引き揚げ上陸地は内陸となってしまいました。

現在は記念碑等も無いため資料の中でしか引き揚げ上陸地の事実を知ることはできませんが、かつてはここから41万人が戦後の日本の地を踏み、全国各地へ帰郷しました。

夜景

太平洋戦争終戦後、大竹市の誘致により海兵団跡地は昭和37年より石油化学コンビナートとなりました。

現在は県内有数の「工場夜景の地」としても有名です。

| 備考 |

・大竹海兵団跡之碑は民間企業の敷地内にあるので必ず許可を取って見学すること ・旧烹炊所は公開されていないので見ることはできない ・コンビナート地帯なので公共交通機関はない、マイカー等がない人は大竹駅からがんばって歩こう ・夜間は街灯が無く真っ暗になるので夜景を見るなら懐中電灯等を持って行った方がいい ・同じ呉鎮守府の海兵団の碑として呉市安浦町に安浦海兵団跡之碑がある ・同じ呉鎮守府の海兵団の遺構として呉市に海上自衛隊呉教育隊(旧呉海兵団)が残っている ・実は旧岩国陸軍燃料廠とは小瀬川を挟んで隣なので余裕があれば一緒に見学するといいかも |

|---|---|

|

住所 |

大竹海兵団跡之碑:広島県大竹市東栄2丁目1-21 大竹港引き揚げ上陸地跡:広島県大竹市東栄3丁目38-3 |

| 駐車場 | なし |

| トイレ | なし |

| 竣工 | 昭和15年/平成3年 |

| 公開 |

大竹海兵団跡之碑:限定(事前予約/許可制) 大竹港引き揚げ上陸地跡:常時 |

| 登山難易度 | - |

| サイト | |

| 分類 | 基地跡、記念碑 |

| アクセス | ・大竹駅から徒歩15分 |

大竹海兵団跡之碑

大竹港引き揚げ上陸地跡

マーカーが設置できないため↓から地図を開いて下さい

コメント

最新を表示する

NG表示方式

NGID一覧